![]()

大足彦忍代別天皇 景行天皇

元年秋七月己巳朔己卯(AD71.07.11) ≫≫

二年春三月丙寅朔戊辰(AD72.03.03) ≫≫

三年春二月庚寅朔(AD73.02) ≫≫

四年春二月甲寅朔甲子(AD74.02.11) ≫≫

十二年秋七月(AD82.07) ≫≫

十三年夏五月(AD83.05) ≫≫

十七年春三月戊戌朔己酉(AD87.03.12) ≫≫

十八年春三月(AD88.03) ≫≫

十九年秋九月甲申朔癸卯(AD89.09.20) ≫≫

(岩波文庫 日本書紀 坂本太郎・家永三郎・井上光禎・大野晋 校注 を読む。)

本文に使用した漢字テキストについては古代史獺祭からダウンロードさせていただいている。

大足彥忍代別天皇 活目入彥五十狹茅天皇第三子也 母皇后曰日葉洲媛命 丹波道主王之女也 活目入彥五十狹茅天皇卅七年立爲皇太子 時年廿一 九十九年春二月 活目入彥五十狹茅天皇崩

大足彦忍代別天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと)は、活目入彦五十狹茅天皇(いくめいりびこいさちのすめらみこと)の第三子(みはしらにあたりたまふみこ)なり。母(いろは)の皇后(きさき)をば日葉洲媛命(ひばすひめのみこと)と曰(まう)す。丹波道主王(たにはのちぬしのおほきみ)の女(むすめ)なり。活目入彦五十狹茅天皇の三十七年(みそぢあまりななとせ)に、立ちて皇太子(ひつぎのみこ)と爲りたまふ。時に年(みとし)二十一(はたちあまりひとつ)。

九十九年の春二月(きさらぎ)に、活目入彦五十狹茅天皇、崩(かむあが)りましぬ。

活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)九十九年の秋七月とあったものが、春二月とある。どこからこの差がでるのか?調整がつかずニ説併記となったやうである。

さて、足彦(たらしひこ)であるが、隋書 卷八十一 列傳第四十六 東夷傳 倭国に、「開皇二十年俀(倭)王姓阿毎字多利思比孤號阿輩雞゙(鶏)彌遣使詣闕」(古代史獺祭)とある。開皇二十年は紀元600年。我が国では推古天皇の御世である。倭王の姓は阿毎(あめ:天)、字(あざな)は多利思比孤(たりしひこ:たらしひこ)、足彦である。多利思北孤(たりしほこ)ともされるが比を北と間違ったとみられている。阿輩鶏彌(あふきみ:おほきみ)を号し、使を遣わして闕(随都)に詣る、でありどの足彦にあたるか特定はできないが、600年あたりに用いられていた名称とされる。足彦と称されるのは、大足彦忍代別天皇の他には、日本足彦国押人天皇(孝安天皇)、稚足彦天皇(成務天皇)、足仲彦天皇(仲哀天皇)がある。この場合は天の垂し日子、”ひつぎのひこ”の義である。女王の時代に、天垂彦大王(あめたらしひこおおきみ)が遣使をしたことになる。すっきりしない記述であり、後に再度みてみたい。書紀はこの記述を無視することになる。

元年秋七月己巳朔己卯 太子卽天皇位 因以改元 是年也太歲辛未

元年(はじめのとし)の秋七月(ふみづき)の己巳(つちのとのみ)の朔(ついたち)己卯(つちのとのうのひ)(AD71.07.11)に、太子(ひつぎのみこ)、即天皇位(あまつひつぎしろしめ)す。因(よ)りて元(はじめ)を改(あらた)む。是年(ことし)、太歳辛未(かのとのひつじ)(AD71)。

二年春三月丙寅朔戊辰 立播磨稻日大郎姬 【一云 稻日稚郎姬 郎姬 此云異羅菟咩】 爲皇后 后生二男 第一曰大碓皇子 第二曰小碓尊 【一書云 皇后生三男 其第三曰稚倭根子皇子】 其大碓皇子・小碓尊 一日同胞而雙生 天皇異之 則誥於碓 故因號其二王曰大碓・小碓也 是小碓尊 亦名日本童男 【童男 此云鳥具奈】 亦曰日本武尊 幼有雄略之氣 及壯容貌魁偉 身長一丈 力能扛鼎焉

二年の春三月(やよひ)の丙寅(ひのえとら)の朔戊辰(つちのえたつのひ)(AD72.03.03)に、播磨稲日大郎姫(はりまのいなびのおほいらつめ) 【一(ある)云はく、稲日稚郎姫(いなびのわきいらつめ) 郎姫 此をば異羅菟咩(いらつめ)と云ふ】を立てて皇后(きさき)とす。后(きさき)、二(ふたはしら)の男(ひこみこ)を生(あ)れます。第一(あに)をば大碓皇子(おほうすのみこ)と曰(まう)す。第二(つぎ)をば小碓尊(をうすのみこと)と曰す。【一書(あるふみに)云はく、皇后、三(みはしら)の男(ひこみこ)を生れます。其の第三(みはしらにあたりたまふみこ)を稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこと)と曰すといふ】。其の大碓皇子・小碓尊は、一日(ひとひ)に同じ胞(え)にして雙(ふたご)に生(あ)れませり。天皇(すめらみこと)異(あや)しびたまひて、則(すなは)ち碓(うす)に誥(たけ)びたまひき。故(かれ)因(よ)りて、其の二(ふたはしら)の王(みこ)を号(なづ)けて、大碓(おほうす)・小碓(をうす)と曰(のたま)ふ。是(こ)の小碓尊、亦(また)の名(みな)は日本童男(やまとをぐな)【童男 此をば鳥具奈(をぐな)と云ふ】。亦は日本武尊(やまとたけるのみこと)と曰(まう)す。幼(わか)くして雄略(をを)しきの気(いき)有(ま)します。壮(をとこざかり)に及(いた)りて容貌(みかほ)魁偉(すぐれたたは)し。身長(みたき)一丈(ひとつゑ)、力(みちから)能(よ)く鼎(かなへ)を扛(あ)げたまふ。

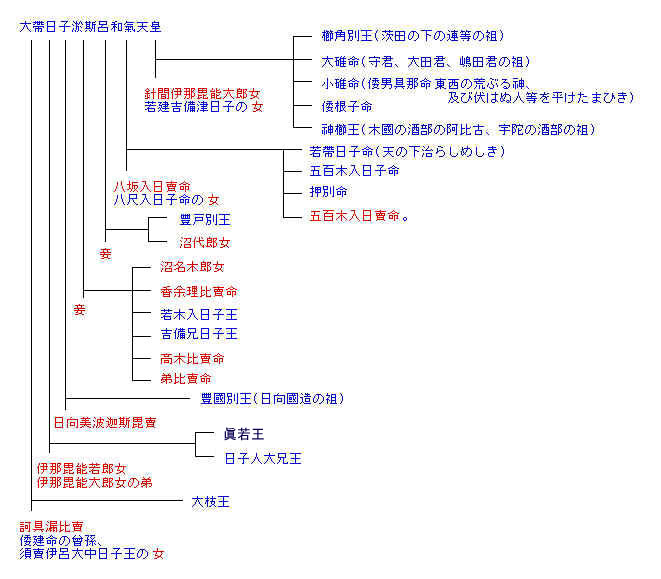

古事記はかう伝へている。「大帯日子淤斯呂和氣天皇(おほたらしひこおしろわけのすめらみこと)、纏向(まきむく)の日代(ひしろ)の宮に坐しまして、天の下治らしめしき。この天皇、吉備臣等(きびのおみら)の祖、若建吉備津日子(わかたけきびつひこ)の女、名は針間(はりま)の伊那毘能大郎女(いなびのおほいらつめ)を娶して、生みませる御子、櫛角別王(くしつぬわけのみこ)。次に大碓命(おほうすのみこと)。次に小碓命(をうすのみこと)、亦の名は倭男具那命(やまとをぐなのみこと)【具那二字は音を以てす】。次に倭根子命(やまとねこのみこと)。 次に神櫛王(かむくしのみこ)【五柱】。また八尺(やさか)の入日子命(いりひこのみこと)の女、八坂(やさか)の入日売命(いりひめのみこと)を娶して、生みませる御子、若帯日子命(わかたらしひこのみこと)。次に五百木(いほき)の入日子命。次に押別(おしわけ)の命。次に五百木の入日売命。また妾(みめ)の子、豊戸別王(とよとわけのみこ)。次に沼代郎女(ぬのしろのいらつめ)。また妾(みめ)の子、沼名木郎女(ぬなきのいらつめ)。次に香余理比売命(かごよりひめのみこと)。次に若木(わかき)の入日子王。次に吉備(きび)の兄日子王(えひこのみこ)。次に高木比売命。次に弟比売命。また日向(ひむか)の美波迦斯毘売(みはかしびめ)を娶して、生みませる御子は、豊国別王(とよくにわけのみこ)。また伊那毘能大郎女の弟(おと)、伊那毘能若郎女(いなびのわかいらつめ)【伊より以下四字、音を以てす】を娶して、生みませる御子は、真若王(まわかのみこ)。次に日子人(ひこひと)の大兄王(おほえのみこ)。また倭建命(やまとたけるのみこと)の曾孫(ひひこ)、名は須売伊呂大中日子王(すめいろおほなかつひこのきみ)の女、訶具漏比売(かぐろひめ)を娶して、生みませる御子、大枝王(おほえのみこ)。凡(おほよ)そこの大帯日子天皇の御子等、録(しる)せるは廿一王(はたちまりひとはしら)。入れ記さざるは五十九王(いそぢまりここのはしら)。并せて八十王(やそはしら)の中に、若帯日子命と倭建命、また五百木の入日子命、此の三王(みはしら)は太子(ひつぎのみこ)の名を負ひたまひ、それより餘(ほか)の七十七王(ななそぢまりななはしら)は悉に国国の国造(くにのみやつこ)、また和氣(わけ)、また稻置(いなぎ)、縣主(あがたぬし)に別けたまひき。故、若帯日子命は、天の下治らしめしき。小碓の命は東西(ひむがしにし)の荒ぶる神、及び伏(まつろ)はぬ人等(ひとども)を平(ことむ)けたまひき。次に櫛角別王は【茨田の下の連等の祖】。次に大碓命は【守君、大田君、嶋田君の祖】。次に神櫛王は【木国の酒部の阿比古、宇陀の酒部の祖】。次に豊国別の王は【日向国造の祖なり】(岩波文庫)。」

古事記と照らし合はせれば、播磨稲日大郎姫は吉備系となる。稲日稚郎姫はその弟(妹)となる。”いなひ”は稲霊でもあり米が暗示される。郎子(いらつこ)に対するものが郎女(いらつめ)、郎姫としている。”いらつ”の語源は未詳とあるが、郎党の郎であり血縁あるいは地縁の集団とならうか?碓は臼である。吉備は桃太郎、吉備団子、お産と臼を連想させる。一粒万倍、いづれにしても多産である。臥産と坐産があり豊玉姫は臥産、稲日大郎姫は坐産とされる。臼は妊婦の腹を連想させるが、ここでは、臼に寄りかかってお産をすることとされる。胞は胎児を蔽う肉膜と注されている。大足彦忍代別天皇は一人と思っていると双子であり、臼に向かって雄叫んだといふ。出産に立ち会っておられたといふことか?兄弟を碓に因んで大碓、小碓とされた。鳥具奈(をぐな)は”おみな”の反、男の子の義、日本男児といふ名であり、半島や大陸を意識してのことであらうか?

三年春二月庚寅朔 卜幸于紀伊國 將祭祀群神祗 而不吉 乃車駕止之 遣屋主忍男武雄心命 【一云武猪心】 令祭 爰屋主忍男武雄心命 詣之居于阿備柏原 而祭祀神祗 仍住九年 則娶紀直遠祖(菟道彥之女影媛 生武内宿禰

三年の春二月(きさらぎ)の庚寅(かのえとら)の朔(ついたちのひ)(AD73.02)に、紀伊国(きのくに)に幸(いでま)して、群(もろもろ)の神祇(あまつやしろくにつやしろ)を祭祀(いはひまつ)らむと卜(うら)ふるに、吉(よ)からず。乃(すなは)ち、車駕(みゆき)、これを止(や)みぬ。屋主忍男武雄心命(やぬしおしをたけをごころのみこと)【一(ある)に云はく、武猪心(たけゐこころ)といふ】を遣(つかは)して祭らしむ。爰(ここ)に屋主忍男武雄心命、詣(いでま)して、阿備(あび)の柏原(かしはばら)に居(ゐ)て、神祇(あまつかみくにつかみ)を祭祀る。仍(よ)りて住(とどまりす)むこと九年(ここのとせ)あり。則ち、紀直(きのあたひ)が遠祖とほつおや)菟道彦(うぢひこ)が女(むすめ)影媛(かげひめ)を娶(と)りて、武内宿禰(たけしうちのすくね)を生(う)ましむ。

大日本根子彦国牽天皇(孝元天皇)七年の条に、「彦太忍信命は、これ武内宿禰の祖父なり」とあった。屋主忍男武雄心命は彦太忍信命の子といふことになる。彦太忍信命の母は伊香色謎命、鬱色雄命の女(むすめ)であり、宇摩志麻治命に連なる。古事記は、比古布都押之信命が「木国造(きのくにのみやつこ)の祖、宇豆比古(うづひこ)の妹、山下影日賣(やましたかげひめ)を娶り生む子、建内宿禰」と伝へている。孝元天皇七年はBC208年、約290年後に武内宿禰が生まれたことになり、屋主忍男武雄心命も彦太忍信命も書紀特有の超絶老人といふことになる。紀伊国への行幸を卜すに不吉とでた理由は記されていない。

紀伊国は磐余彦尊(神武天皇)の時、名草戸畔の地、対立した地であった。御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)の時、荒河戸畔の女、遠津年魚眼眼妙媛を娶り、関係改善が図られた。この世代において、紀伊、播磨、吉備、丹波への言及が急速に増加し、重要性が増してきていた。荒河戸畔の孫が、菟道彦となる。大足彦忍代別天皇(景行天皇)の世代とて、まだまだ、関係改善はぎこちなく、行幸にも肯定的な占いがでず、武内宿禰の登場をまたねばならなかった。しかし、西方への関心は非常に高まっていた。

四年春二月甲寅朔甲子 天皇幸美濃 左右奏言之 玆國有佳人 曰弟媛 容姿端正 八坂入彥皇子之女也 天皇欲得爲妃幸弟媛之家 弟媛聞乘輿車駕 則隱竹林 於是天皇權令弟媛至 而居于泳宮之 【泳宮 此云區玖利能彌揶】 鯉魚浮池 朝夕臨視而戯遊 時弟媛欲見其鯉魚遊 而密來臨池 天皇則留而通之 爰弟媛以爲 夫婦之道 古今逹則也 然於吾而不便 則請天皇曰 妾性不欲交接之道 今不勝皇命之威 暫納帷幕之中 然意所不快 亦形姿穢陋 久之不堪陪於掖庭 唯有妾姉 名曰八坂入媛 容姿麗美 志亦貞潔 宜納後宮

四年の春二月(きさらぎ)の甲寅(きのえとら)の朔(ついたち)甲子(きのえねのひ)(AD74.02..11)に、天皇(すめらみこと)、美濃(みの)に幸(いでま)す。左右(もとこひと)奏(まう)して言(まう)さく、「玆(こ)の国に佳人(かほよきをみな)有(はべ)り。弟媛(おとひめ)と曰(まう)す。容姿端正(かほきらぎら)し。八坂入彦皇子(やさかのいりびこのみこ)の女(みむすめ)なり」とまうす。天皇、得(え)て妃(みめ)とせむと欲(おもほ)して、弟媛が家(いへ)に幸(いでま)す。弟媛、乗輿車駕(すめらみことみゆき)すと聞きて、則ち竹林(たかはら)に隱(かく)る。是(ここ)に、天皇、弟媛を至らしめむと権(はか)りて、泳宮(くくりのみや)に居(ま)します。【泳宮 此をば区玖利能彌揶(くくりのみや)と云ふ】。鯉魚(こひ)を池(いけ)に浮(はな)ちて、朝夕(あさよひ)に臨視(みそなは)して戯遊(あそ)びたまふ。時に、弟媛、其の鯉魚の遊ぶを見むと欲(おもほ)して、密(ひそか)に来(まう)でて池を臨(みそなは)す。天皇、則ち留(とど)めて通(め)しつ。爰(ここ)に、弟媛以爲(おもひみ)るに、夫婦(をふとめ)の道は、古(いにしへ)も今も逹(かよ)へる則(のり)なり。然(しか)るを吾(あれ)にして不便(もやもやもあら)ず。則(すなは)ち天皇に請(こひまう)して曰さく、「妾(やつこ)、性(ひととなり)交接(とつぎ)の道を欲(おも)はず。今皇命(おほみこと)の威(かしこ)きに勝(た)へずして、暫(しばら)く帷幕(おほとの)の中(うち)に納(め)されたり。然るに意(こころ)に快(よろこ)びざる所なり。亦、形姿(かほ)穢陋(かたな)し。久しく掖庭(うちつみや)に陪(つか)へまつるるに堪へじ。唯(ただ)妾(やつこ)が姉(なね)有(はべ)り、名を八坂入媛(やさかのいりびめ)と曰(まう)す。容姿(かほ)麗美(よ)し、志(こころざし)亦た貞潔(いさぎよし)。後宮(きさきのみや)に納(めしい)れたまへ」とまうす。

紀伊国は吉とでなかったが美濃へは吉とでた。御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)元年二月(BC97年)に「次妃、尾張大海媛、八坂入彦命、淳名城入姫命、十市瓊入姫命を生む」とあった。141年前のこと、世代が合はない。八坂入彦の何歳の女(むすめ)か定かならぬが大変な老婆である。弟媛であるから兄媛(姉)がいる。乗輿車駕は中国における帝王権勢観念、聖駕威儀、これがこの当時用ゐらるべくもない、書紀編纂当時の意識が持ち込まれている。泳宮は、岐阜県可児郡久久利村(地図)と注されている。万葉集2242、「ももきね 美濃の国の 高北の八十一隣(くくり)の宮」とも注されている。”くくる”は水が漏れて流れること、水中にもぐること、泳は水の合流するところ(字訓)。久久利村については、涌水の池もなく、古代の美濃と尾張間の交通路からもはずれているとされる「泳宮と喪山」(名古屋大学文学部、羽賀祥二)。鯉の腹の中に妻や恋人にあてた手紙(布に書いた)を入れておくりとどける習慣が中国にあった(漢字の話、藤堂明保)。色つきの鯉で弟媛を誘った。臨は見下ろすこと。その姿を見留め宮に召す。以爲は「思ふ」と同じ。

弟媛は奇妙なことを口にした。便は説文に「安んずるなり」とあり、不便は気分が安まらないこと。”もやもやもあらず”と訓じている。 夫婦の道は男が通ってくるもの、自分から来た格好になり、問いただすこともできず、なんと言ふべきか困った。自分は、そのひととなり(立場上)”とつぎ”の道を欲(おも)へない。”みとのまぐはひ”の”と”戸、門であり、戸/門は性器とされる。”とつぐ”嫁はもと交接をいう(字訓)。恐れ多く、おほみことに召されてつひてきたが、こころふさぐおもひである。かほもかたなく、仕へることはできないといふ。「地方豪族の娘は、其土地の神の巫女たる者が多い。殊に神に関した事のみ語る物語の性質から見ても、此等の処女が、巫女であつた事は察せられる。巫女なるが故に、人間の男との結婚に、此までの神との仲らひを喜んで棄てる様に見えては、神にすまなくもあり、其怒りが恐ろしいのである」(最古日本の女性生活の根柢、折口信夫)。かくて、姉の八坂入媛が後宮に召された。これも、書紀編纂当時の意識が持ち込まれたものであらう。

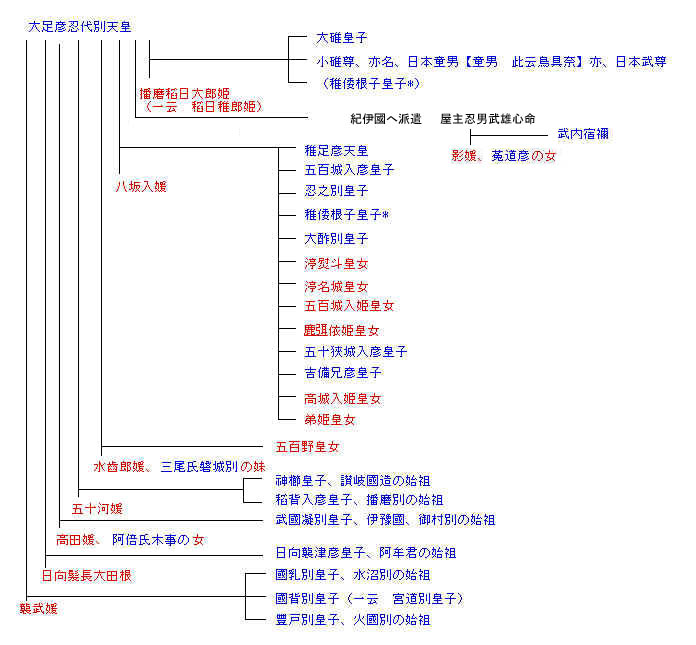

天皇聽之 仍喚八坂入媛爲妃 生七男六女 第一曰稚足彥天皇 第二曰五百城入彥皇子 第三曰忍之別皇子 第四曰稚倭根子皇子 第五曰大酢別皇子 第六曰渟熨斗皇女 第七曰渟名城皇女 第八曰五百城入姬皇女 第九曰麛依姬皇女 第十曰五十狹城入彥皇子 第十一曰吉備兄彥皇子 第十二曰高城入姬皇女 第十三曰弟姬皇女 又妃三尾氏磐城別之妹水齒郎媛 生五百野皇女 次妃五十河媛 生神櫛皇子・稻背入彥皇子 其兄神櫛皇子 是讃岐國造之始祖也 弟稻背入彥皇子 是播磨別之始祖也 次妃阿倍氏木事之女高田媛 生武國凝別皇子 是伊豫國御村別之始祖也 次妃日向髪長大田根 生日向襲津彥皇子 是阿牟君之始祖也 次妃襲武媛 生國乳別皇子與國背別皇子【一云 宮道別皇子】・豐戸別皇子 其兄國乳別皇子 是水沼別之始祖也 弟豐戸別皇子 是火國別之始祖也 夫天皇之男女 前後幷八十子 然除日本武尊・稚足彥天皇・五百城入彥皇子外 七十餘子 皆封國郡 各如其國 故當今時 謂諸國之別者 卽其別王之苗裔焉

天皇聴(ゆる)したまふ。仍(よ)りて八坂入媛を喚(め)し妃(みめ)とす。七(ななはしら)の男(ひこみこ)六(むはしら)の女(ひめみこ)を生(う)めり。第一(はじめ)を稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)と曰(まう)す。第二(つぎ)を五百城入彦皇子(いほきいりびこのみこ)と曰す。第三(つぎ)を忍之別皇子(おしのわけのみこ)と曰す。第四(つぎ)を稚倭根子皇子(わかやまとねこのみこ)と曰す。第五(つぎ)を大酢別皇子(おほすわけのみこと)と曰す。第六(つぎ)を渟熨斗皇女(ぬのしのひめみこ)と曰す。第七(つぎ)を渟名城皇女(ぬなきのひめみこ)と曰す。第八(つぎ)を五百城入姫皇女(いほきいりびめのひめみこ)と曰す。第九(つぎ)を麛依姫皇女(かごよりひめのひめみこ)と曰す。第十(つぎ)を五十狹城入彦皇子(いさきいりびこのみこ)と曰す。第十一(つぎ)を吉備兄彦皇子(きびのえひこのみこ)と曰す。第十二(つぎ)を高城入姫皇女(たかきいりびめのひめみこ)と曰す。第十三(つぎ)を弟姫皇女(おとひめのひめみこ)と曰す。又妃(またのみめ)三尾氏磐城別(みをのうぢのいはきわけ)の妹(いろも)水歯郎媛(みづはのいらつめ)、五百野皇女(いほのひめみこ)を生(う)めり。次妃(つぎのみめ)五十河媛(いかはひめ) 神櫛皇子(かむくしのみこ)・稲背入彦皇子(いなせのいりびこのみこ)を生めり。其の兄(いろえ)、神櫛皇子は、是(これ)讃岐国造(さぬきのくにのみやつこ)の始祖(はじめのおや)なり。弟(いろど)稲背入彦皇子(いなせのいりびこのみこ)は、是(これ)播磨別(はりまのわけ)の始祖なり。次妃(つぎのみめ)阿倍氏木事(あへのうぢのこごと)の女(むすめ)高田媛(たかたひめ)、武国凝別皇子(たけくにこりわけのみこ)を生めり。是伊予国(いよのくに)の御村別(みむらのわけ)の始祖なり。次妃日向髪長大田根(ひむかのかみながおほたね)、日向襲津彦皇子(ひむかのそつびこのみこ)を生めり。是阿牟君(あむのきみ)の始祖なり。次妃襲武媛(そのたけひめ)、国乳別皇子(くにちわけのみこ)と国背別皇子(くにそわけのみこ)【一(ある)に云はく、宮道別皇子(みやぢわけのみこ)といふ】と豊戸別皇子(とよとわけのみこ)を生めり。其の兄(いろえ)国乳別皇子は、是水沼別(みぬまのわけ)の始祖なり。弟(いろど)豊戸別皇子は、是火国別(ひのくにのわけ)の始祖なり。夫れ天皇(すめらみこと)の男(ひこみこ)女(ひめみこ)、前後(さきのち)并(あは)せて八十(やそはしら)の子(みこ)まします。然(しか)るに、日本武尊(やまとたけるのみこと)と稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)と五百城入彦皇子(いほきいりびこのみこ)を除(お)きての外(ほか)、七十餘(ななそあまり)の子(みこ)は、皆(みな)国郡(くにぐに)に封(ことよ)させて、各(おのおの)其の国に如(ゆ)かしむ。故(かれ)、今の時に当(あた)りて、諸国(くにぐに)の別(わけ)と謂(い)へるは、即ち其の別王(わけのみこ)の苗裔(みあなすゑ)なり。

八坂入媛を娶り、多産であり、中央から東国への婚姻政策が人的に容易になった。水歯郎媛は三尾氏磐城別の妹、磐城別は活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)と山背の綺戸辺の子、磐衝別命のことである。水歯郎媛は、その妹であり、山背系で、大足彦忍代別天皇と父を同じくする。近江国高島郡三尾郷、古事記では羽咋の君とされ、北国を固めるものである。

大日本根子彦太瓊天皇(孝霊天皇)と絚某弟(BC289年に結婚)の子、稚武彦命の女(むすめ)が五十河媛、吉備系であり、讃岐と播磨に備へたことになるが、崇神時代の女で寿命に合はず、この時代に生きていること不可。阿倍氏の祖、大彦命は、大日本根子彦国牽天皇(孝元天皇)と鬱色謎命の子、北陸を平定、その子武渟川別命が東海を平定、その子が阿倍氏木事命、このあたりから瀬戸内海方面に出たことになる。その女(むすめ)が高田媛、伊予への備へとなった。

日向に関しては、古事記では、日向美波迦斯毘売との間の豊国別王を日向国造の祖とする。書紀では、十三年条に、御刀媛を妃として豊国別皇子生んだとしているが、だういふ訳けか、この条では妃の一員に加へられていない。日向髪長大田根との間に、日向襲津彦皇子を生んだが、阿牟君の始祖、阿牟は長門国阿武郡阿武郷(萩市大井:地図)といふ。日向髪長大田根は古事記にはみえない、また、200年後の応神天皇紀十三年(282年)条の日向の髪長媛との関係も判然としない。

襲国の襲武媛については、誰の女(むすめ)か不明。熊襲梟師の二人の女の姉は殺され妹は別に嫁がされており除外される。川上梟師の女については言及されていない。もし、おれば、水沼(筑紫)や火(肥)国の別(わけ)の始祖を生んでも不思議は無い。

日向では、十二年十一月熊襲征伐のため、日向に行宮、高屋宮を起(た)て、十三年五月条では、既に高屋宮には六年居(ま)すといふ奇妙な記述の地である。襲と日向は、一筋縄ではゆかない地であったやうだ。、

是月 天皇聞美濃國造 名神骨之女 兄名兄遠子 弟名弟遠子 並有國色 則遣大碓命 使察其婦女之容姿 時大碓命便密通而不復命 由是恨大碓命

冬十一月庚辰朔 乘輿自美濃還 則更都於纒向 是謂日代宮

是の月に、天皇、美濃国造(みののくにのみやつこ)、名は神骨(かむぼね)が女(むすめ)、兄(あね)の名は兄遠子(えとほこ)、弟(おと)の名は弟遠子(おととほこ)、並(ならび)に有国色(かほよ)しと聞(きこ)しめして、則ち大碓命(おほうすのみこと)を遣(つかはす)はして、其の婦女(をみな)の容姿(かほ)を察(み)しめたまふ。時に大碓命、便(すなは)ち密(ひそか)に通(たは)けて復命(かへりことまう)さず。是(これ)に由りて、大碓命を恨みたまふ。

冬十一月(しもつき)の庚辰(かのえたつ)の朔(ついたちのひ)に、乗輿(すめらみこと)、美濃より還ります。則ち更(また)、纒向(まきむく)に都つくる。是れを日代宮(ひしろのみや) と謂(まう)す。

大碓命を恨んだ理由は、古事記によれば、「是に天皇、三野(みの)の国造の祖、大根(おほね)の王の女、名は兄(え)比売、弟(おと)比売の二(ふた)りの孃子(をとめ)、その容姿(かたち)麗美(うるは)しと聞こしめし定めて、その御子大碓の命を遣はして喚上(めさ)げたまひき。故、其の遣はさえし大碓の命、召上げずて、すなはち己(おの)れ自(みづか)らその二人(ふた)りの孃子(をとめ)と婚(まぐは)ひして、更に他(あた)し女人(をみな)を求めて、詐(いつは)りてその孃女(をとめ)と名づけて貢上(たてまつ)りき。ここに天皇、その他(あた)し女なること知らして、恆(つね)に長眼(ながめ)を經(へ)しめ、また婚(まぐは)ひしたまはずて、惚(くる)しめたまひき。故、その大碓の命、兄比売を娶して生める子、押黒(おしぐろ)の兄日子王(えひこのみこ)【こは三野の宇泥須和氣の祖】。 また弟比売を娶して生める子、押黒の弟日子王【こは牟宜都の君等の祖】。この御世に、田部(たべ)を定め、また東(あづま)の淡水門(あわのみなと)を定め、また膳(かしわで)の大伴部(おほともべ)を定め、また倭の屯家(みやけ)を定め、また坂手(さかて)の池を作りて、すなはち竹をその堤に植ゑたまひき。(岩波文庫)」といふことであった。書紀は、その経緯を削除した。

活目入彦五十狹茅天皇(垂仁天皇)と同じく纒向(地図)に都す。穴師坐兵主神社に日代宮跡の碑がある。古事記では、屯家(皇室直轄領)と田部(その耕作民)を定めたとする。屯家と池がセットとなるケースは、湿地に池を造成して排水し、耕地にする土木工事が行われたと思はれ、鉄器工具や土砂運搬具や造成法に渡来人や出雲や但馬の技術が導入されたことであらう。古墳造成に資すものとなった。

十二年秋七月 熊襲反之不朝貢

十二年の秋七月(ふみづき)(AD82.07)に、熊襲(くまそ)反(そむ)きて朝貢(みつぎたてまつ)らず。

熊襲は九州南半、日向、大隅、薩摩地方とされる。これらは皇孫降臨、祖先の地であり何故これを尊ばぬのか理解に苦しむ。天孫といふかぎり、皇孫の降りられた地は聖地であり、その地が崇敬されてしかるべきであるのに、それが反くだの、朝貢らずなど一体だうしたことか。磐余彦尊が橿原に宮を置いて以降、その故郷への言及はなくなった。伊勢を崇敬する大足彦忍代別天皇と皇孫を継承する磐余彦尊(神武天皇)とが断絶しているといふなら分らないでもないが、何故かやうなことになるのか。書紀的にはBC660年+82年、約740年が経過し、敵対する地となっているが、その経緯に何の言及もなく、熊襲、反きて朝貢らず、はあまりにも唐突である。歴史的には、倭国王、帥升らが後漢に朝貢したのがAD107年であり、「記紀」は、このことには蓋をしている。熊襲が背いたのは不朝貢(みつぎたてまつらず)としているが、我が国には朝貢の慣習はない。国書として対外的に読まれることを前提としての用語であらうが、奇異に映らう。

八月乙未朔己酉 幸筑紫

八月(はづき)の乙未(きのとのひつじ)の朔(ついたち)己酉(つちのとのとりにひ)に、筑紫(つくし)に幸(いでま)す。

反きた者をうつは征すことで、戦地へ幸すといふも苦しい言葉遣ひである。古事記にはかような記述はない。一体何のためにかやうな経緯が導入されたのか。以下に登場する風俗は一気に磐余彦尊が中洲に攻め込んだ時代の風俗に戻る。かつて先進の地であった九州の歴史はこの700年何の進歩もないばかりか、後退しているやうでもあり、唖然とする。

九月甲子朔戊辰 到周芳娑麼 時天皇南望之 詔群卿曰 於南方烟氣多起 必賊將在 則留之 先遣多臣祖武諸木・國前臣祖菟名手・物部君祖夏花 令察其狀 爰有女人 曰神夏磯媛 其徒衆甚多 一國之魁帥也 聆天皇之使者至 則拔磯津山之賢木 以上枝挂八握劒中枝挂八咫鏡 下枝挂八尺瓊 亦素幡樹于船舳 參向而啓之曰 願無下兵 我之屬類 必不有違者 今將歸德矣 唯有殘賊者 一曰鼻垂 妄假名號 山谷響聚 屯結於菟狹川上 二曰耳垂 殘賊貧婪 屢略人民 是居於御木 【木 此云開】 川上 三曰麻剝 潜聚徒黨 居於高羽川上 四曰土折猪折 隱住於綠野川上 獨恃山川之險 以多掠人民 是四人也 其所據並要害之地 故各領眷屬 爲一處之長也 皆曰 不從皇命 願急撃之 勿失 於是 武諸木等 先誘麻剝之徒 仍賜赤衣・褌及種々奇物 兼令撝不服之三人 乃率己衆而參來 悉捕誅之 天皇遂幸筑紫 到豐前國長峽縣 興行宮而居 故號其處曰京也

九月(ながづき)の甲子(きのえね)の朔戊辰(つちのえたつのひ)に、周芳(すはのくに)の娑麼(さば)に到りたまふ。時に天皇(すめらみこと)、南に望(のぞ)みて、群卿(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「南の方(かた)に、烟気(けぶり)、多(おほ)く起(た)つ。必(ふつく)に賊(あた)在(あ)らむ」とのたまふ。則ちこれに留(とどま)りて、先(ま)づ多臣(おほのおみ)の祖(おや)武諸木(たけもろき)・国前臣(くにさきのおみ)の祖(おや)菟名手(うなて)・物部君(もののべのきみ)の祖夏花(なつはな)を遣(つかは)して、其の状(かたち)を察(み)しめたまふ。爰(ここ)に女人(をみな)有(あ)り。神夏磯媛(かむなつそひめ)と曰(い)ふ。其の徒衆(やから)、甚多(にへさ)なり。一国(ひとくに)の魁帥(ひとごのかみ)なり。天皇の使者(つかひ)の至(まうく)ることを聆(き)きて、則ち磯津山(しつのやま)の賢木(さかき)を拔(こじと)りて、以て、上枝(かみつえ)には八握劒(やつかのつるぎ)を挂(ちりか)け、中枝(なかつえ)に八咫鏡(やたのかがみ)を挂(とりか)け、下枝(しづえ)には八尺瓊(やさかのに)を挂け、亦(また)素幡(しらはた)を船(ふな)の舳(へ)に樹(た)てて、參向(まうでき)て啓(まう)して曰(まう)さく、「願(ねが)はくは兵(いくさ)をな下(つかは)しそ。我(やつこ)が属類(ともがら)、必(ふつく)に違(そむ)きたてまつる者有らじ。今将(まさ)に帰德(したが)ひなむ。唯(ただ)残(あ)しき賊者(やつこ)有(はべ)り。一(ひとり)をば鼻垂(はなたり)と曰(い)ふ。妄(みだり)に名号(な)を仮(か)りて、山谷(やまたに)に響(おとな)ひ聚(あつま)りて、菟狹(うさ)の川上(かはかみ)に屯結(いは)めり。二(ふたり)をば耳垂(みみたり)と曰ふ。残(そこな)ひ賊(やぶ)り、貧(むさぼ)り婪(おほ)きて、屢(しばしば)人民(おほみたから)を略(かす)む。是、御木(みけ)【木 此れば開(け)と云ふ】の川上に居(はべ)り。三(みたり)をば麻剥(あさはぎ)と曰ふ。潜(ひそか)に徒党(ともがら)を聚(あつ)めて、高羽(たかは)の川上に居り。四(よたり)をば土折猪折(つちをりゐをり)と曰ふ。緑野(みどりの)の川上に隱れ住(を)りて、独(ひとり)、山川(やまかは)の険(さが)しきを恃(たのむ)みて、多(さは)に人民(おほみたから)を掠(かすむ)む。是の四人(よたり)は、其の拠(を)る所並に要害(ぬみ)の地(ところ)なり。故(かれ)、各(おのおの)眷屬(やから)を領(つか)ひて、一処(ひとところ)の長(ひとごのかみ)と爲(な)る。皆曰はく、「皇命(おほみこと)に從はじ」といふ。願はくは急(すみやか)にこれを撃(う)ちたまへ。な失ひたまひそ」とまうす。是(ここ)に、武諸木等、先づ麻剥が徒(ともがら)を誘(をこつ)る。仍りて赤き衣(きぬ)・褌(はかま)及び種々(くさぐさ)の奇(めづら)しき物を賜ひて、兼(か)ねて服(まつろ)はざる三人(みたり)を撝(め)さしむ。乃ち己(おの)が衆(ともがら)を率(ゐ)て參來(まうけ)り。悉(ふつく)に捕(とら)へて誅(ころす)しつ。天皇(すめらみこと)、遂(つひ)に筑紫(つくし)に幸(いでま)して、豊前国(とよのくにのみちのくちのくに)の長峽(ながさ)県(あがた)に到りて、行宮(かりみや)を興(た)てて居(ま)します。故、其の処を号(なづ)けて京(みやこ)と曰ふ。

周芳の娑麼は娑麼水門とも称され、瀬戸内海海上交通の要衝、和名抄の周防国佐波郡佐波郷、平成では、防府市佐波(地図)とされる。南とは海を越えて南、豊前、菟狹(宇佐)を意識してのこととならう。烟気は立ちこめる煙。”ふつくに”はすっかり、残らずの義。多臣は書紀では磐余彦尊の長子、古事記では次子、神八井耳命に始まる。神八井耳命は、火君(肥国) 大分君 阿蘇君 筑紫三家連(筑前国那珂郡三宅郷)の祖神とされた。阿蘇神話によれば、草部吉見神は日子八井耳命(神八井耳命の兄:旧事紀では末子)のことで、健磐龍命が神八井耳命の子(書紀巻4)とされていた。神八井耳命、日子八井命を継ぐ者達は、約740年間はどうなっていたのか?武諸木、菟名手、夏花は天皇の群卿で使者、この武功の後、多臣の祖、国前臣の祖、(筑紫における)物部君の祖となったのであれば、断絶している。

神夏磯媛といふのは、一国を統べる女王であり、古式に則り、船先を八握劒、八咫鏡、八尺瓊を挂けた榊で祭り恭順してくる。神吾田津姫(名木花之開耶姫)、神日本磐余彦、神八井耳命、神渟名川耳、神大根(別名、八爪入日子、稚日本根子彦大日日天皇と息長水依比売の子:書紀巻4)と同じく神を冠する名であり、その祭祀の方式から皇孫系を思はせ、神八井耳命や日子八井耳命を連想させるが、何ら言及はされていない。「其は、汚(キタナ)き心なき由を、白幡立て、神を招(ヲ)ぎ下した場所で誓ふと言ふ、古い信仰形式の片われである。思ふに、恐らく、語部の物語創作の際には、まだ明らかに、降服形式と迄は考へて居なかつたであらう。此白幡も疑ひなく、幣束の部に入るべき用途と形式とを、具へて居た物と考へる。神招(ヲ)ぎ代(シロ)の幣束なる幣が、神の依り現(タヽ)す場(ニハ)の標(シルシ)となり、次いでは、人或は神自身が、神占有の物と定めた標(シメ)ともなり、又更に、神の象徴とさへ考へられる様になつたのである。(折口信夫:幣束から旗さし物へ:青空文庫)」祭祀を同じくするものであり、そむく者はおらず帰順するので兵を送らないで欲しいと申し出ている。

残賊者は、鼻垂、耳垂、麻剥、土折猪折と、その情報を提供してもきた。その風俗は磐余彦尊が中州で平定した土蜘蛛(書紀巻3)を思わせる。また、理解に苦しむのは、筑紫国菟狹は磐余彦尊がBC667年に着いた時、菟狹津彦 菟狹津媛が菟狹川上(駅館川の上流、安心院町佐田:地図)に於て、一柱騰宮を造り饗応し、「是の時、勅して菟狹津媛を以て、侍臣天種子命に之を妻し賜ふ。天種子命、是は中臣氏之遠祖也(書紀巻3)」とあったものが、歴史を逆転したような後退をみせていることである。殘は、殘骨、殘片の意、説文に「賊なり」と人を害する残賊の義(字統)。残賊者を”あしきやつこ”と訓じている。鼻が垂れるといへば、顔は象と表現された猨田彦大神(書紀巻2;一書末)、耳といえば磐余彦尊の子に付される名の一部を想起させ、妙であるが、それらの子孫が敵対しているかのごとき印象を与へる。鼻垂は妄に名号を仮りて、は注に、文選、劉孝標、弁命論に「窃名号於中県」、六臣注に「窃名号、謂為帝号也」とあり、誰であらうか王の名を騙って人を集めた。屯結”いはむ”は満ちる義であった。貧婪は注に、楚辞、離騒の王逸の注に、「愛財曰貧、愛食曰楚」とあり、財や食を奪ひ、しばしば人も奪い去ったとしている。あるひは魏志倭人伝の投馬国の官、弥弥、副官の弥弥那利を想起させるが、これは官名であり、土蜘蛛たりえない。御木は豊前市、中津市あたり(地図)で、その川上は山国川の上流、耶馬溪とならうか。麻剥とは麻の樹皮を剥ぎ糸を製作することに長けた集団であらう、高羽は田川市とされるが、その川上となれば、英彦山に発する彦山川(地図)の上流とならう。彦山川は旧石器時代からの遺跡が集中する遠賀川へと合流する。緑野の川上は、福智山に発して小倉に流れ込む柴川(地図)の上流。”つちをりゐをり”は土に直接坐ると注されている。宇佐から北九州の山川の険しき、要害の地を拠点として活動していた。

そのやうな場所での戦ひは不利とみて、麻剥は素で色のついていない織物を纏っていたのであらう、赤き衣(上着)・褌(裾の短いズボン)など贅沢品でおびき寄せた。他の三人も同様におびき寄せて殺した。かくて、天皇が筑紫に幸し、長狭に行宮を設けたといふ。豊前は福岡県の東部と大分県の北部、長狭は行橋市長尾(地図)、そのあたりを”みやこ”といったそうで、ひっかけて京としたと注されている。

十月 到碩田國 其地形廣大亦麗 因名碩田也 【碩田 此云於保岐陀】 到速見邑 有女人 曰速津媛 爲一處之長 其聞天皇車駕 而自奉迎之諮言 玆山有大石窟 曰鼠石窟 有二土蜘蛛 住其石窟 一曰靑 二曰白 又於直入縣禰疑野 有三土蜘蛛 一曰打猨 二曰八田 三曰國摩侶 是五人 並其爲人强力 亦衆類多之 皆曰 不從皇命 若强喚者 興兵距焉 天皇惡之 不得進行 卽留于來田見邑 權興宮室而居之 仍與群臣議之曰 今多動兵衆 以討土蜘蛛 若其畏我兵勢 將隱山野 必爲後愁 則採海石榴樹 作椎爲兵 因簡猛卒 授兵椎 以穿山排)草 襲石室之土蜘蛛 而破于稻葉川上 悉殺其黨 血流至踝 故時人其作海石榴椎之處 曰海石榴市 亦血流之處 曰血田也 復將討打猨 侄度禰疑山 時賊虜之矢 横自山射之 流於官軍前如雨 天皇更返城原 而卜於水上 勒兵 先撃八田於禰疑野而破 爰打猨謂不可勝 而請服 然不聽矣 皆自投澗谷而死之 天皇初將討賊 次于柏峽大野 其野有石 長六尺 廣三尺 厚一尺五寸 天皇祈之曰 朕得滅土蜘蛛者 將蹶玆石 如柏葉而擧焉 因蹶之 則如柏上於大虚 故號其石 曰蹈石也 是時禱神 則志我神 直入物部神 直入中臣神三神矣

冬十月(かむなづき)に、碩田国(おほきたのくに)に到りたまふ。其の地形(くにかた)広く大(おほ)きにして亦麗(うるは)し。因(よ)りて碩田(おほきた)と名づく。【碩田 此れをば於保岐陀(おほきた)と云ふ】 速見邑(はやみのむら)に到りたまふ。女人(をみな)有(はべ)り、速津媛(はやつひめ)と曰ふ。一処(ひとところ)の長(ひとごのかみ)たり。其(そ)れ天皇(すめらみこと)車駕(おはしま)すと聞(うけたまは)りて、自(みづか)ら迎へ奉(たてまつ)りて諮(まう)して言(まう)さく、「茲(こ)の山に大(おほ)きなる石窟(いはや)有(あ)り。鼠(ねずみ)の石窟と曰ふ。二(ふたつ)の土蜘蛛(つちぐも)有り。其の石窟に住む。一(ひとつ)をば靑(あを)と曰(い)ふ。二をば白(しろ)と曰ふ。又(また)直入県(なほりのあがた)の禰疑野(ねぎの)に、三(みつ)の土蜘蛛有り。一をば打猨(うちさる)と曰ふ。二をば八田(やた)と曰ふ。三をば国摩侶(くにまろ)と曰ふ。是(こ)の五人(いつとり)は、並(ならび)に其の爲人(ひととなり)強力(ちからつよ)くして、亦(また)衆類(ともがら)多(おほ)し。皆(みな)曰(い)はく、『皇命(おほみこと)に従(したが)はじ』といふ。若(も)し強(あながち)に喚(め)さば、兵(いくさ)を興(おこ)し距(ふせ)かむ」とまうす。天皇惡(あしみ)したまひて、進行(いでま)すこと得(え)ず。即(すなは)ち来田見邑(くたみのむら)に留(とどま)りて、権(かり)に宮室(みや)を興(た)てて居(ま)します。仍(よ)りて群臣(まへつきみたち)と議(はか)りて曰(のたま)はく、「今多(さは)に兵衆(つはもの)を動かして、土蜘蛛を討たむ。若(も)し、其れ我(わ)が兵の勢(いきほひ)に畏(おそ)りて、山野(やまの)に隱(かく)れてば、必(ふくつ)に後(のち)に愁(うれへ)と爲(な)さむ」とのたまふ。則(すなは)ち海石榴樹(つばきのき)を採(と)りて、椎(つち)に作り兵(つはもの)にしたまふ。因りて猛(たけ)き卒(いくさ)を簡(えら)びて、兵の椎を授けて、山を穿(うが)ち草を排(はら)ひて、石室(いはむろ)の土蜘蛛を襲(おそ)ひて、稲葉(いなば)の川上(かはかみ)に破りて、悉(ふつく)に其の党(ともがら)を殺す。血流れて踝(つぶなき)に至る。故(かれ)、時人(ときのひと)、其の海石榴(つばき)の椎を作りし処(ところ)を、海石榴市(つばきち)と曰ふ。亦、血流れし処を血田(ちた)と曰ふ。復(また)打猨を討たむとして、侄(ただ)に禰疑山(ねぎのやま)を度(わた)る。時に、賊虜(あた)の矢(いるや)、横(よこしま)に山よりこれを射る。官軍(みいくさ)の前に流(きた)ること雨(ふるあめ)の如(ごと)し。天皇、更(さら)に城原(きはら)に返(かへ)りまして、水上(かはのほとり)に卜(ましま)す。便(すなは)ち兵(いくさ)を勒(ととの)へて、先ず八田を禰疑野に撃ちて破りつ。爰(ここ)に打猨え勝つまじと謂(おも)ひて、「服(まつろ)はむ」と請(まう)す。然(しか)れど聴(ゆる)したまはず。皆(みな)自(みづか)ら澗谷(たに)に投(おち)りて死ぬ。天皇、初め、賊(あた)を討たむとして、柏峽(かしはを)の大野(おほの)に次(やど)りませり。其の野に石有り。長さ六尺(むさか)、広さ三尺(みさか)、厚さ一尺五寸(ひとさかあまりいつき)、天皇祈(うけ)ひて曰はく、「朕(われ)、土蜘蛛を滅すこと得むとならば、将(まさ)に茲の石を蹶(く)ゑむに、柏(かしは)の葉(ひらて)の如(ごと)くして挙(あが)れ」とのたまふ。因りてこれを蹶(ふ)みたまふ。則ち柏の如くして大虚(おほぞら)に上(あが)りぬ。故(かれ)、其の石を号(な)づけて、蹈石(ほみし)と曰ふ。是の時に、禱(いの)りまつる神は、則ち志我神(しがのかみ)、直入物部神(なほりのもののべのかみ))、直入中臣神(なほりのなかとみのかみ)、三(みはしら)の神あり。

豊前国の長峽縣の行宮から碩田国へは車駕とあるが、ここまでは海路の方が容易であったらう。「オホ(美称:大きい、広い、立派な、中心となる)キダ(段、段丘、刻:高崎山の麓から上野丘陵へと伸びる長大な海岸段丘)、往古、現在(平成)の大分市の中心部の大部分は海底で、段丘に隔てられた古国府など南大分稙田の地に人々の生活が始められ・・・長大な段丘を指して呼んだ言葉(キダ)と、ここから遠望される由布、鶴見の連山、久住山系、霊山、本宮の山並みの壮大な景観の大自然とその中心に当る地として(オホ)と賛嘆し、(オホキダ)の地という地名が誕生した。(大分県の古地名の語源と地誌:古国府歴史研究会)」速見邑(日出町:地図)のハヤミには速吸瀬戸と呼ばれる速い潮流が流れ込んでくる、湾曲する海岸に潮が速く流れているところの義(前掲書)とされ、津は港であり、速津媛は速港を治めていた女王とならう。神夏磯媛と同様、魏志倭人伝の伊都国女王を想起せしむ。伊都国女王は貿易を管理する立場にあり非常な重職を果たしていた。書紀は険しい山川の土蜘蛛を強調し、人々が、神夏磯媛や速津媛を過小評価するやうしむけている。青、白とは、丹と同じく、鉱物からその色の顔料を採取する族、あるいは湧き出る温泉の色による別ではあるまいか。来田見邑は朽網(くたみ)郷、クタ(降、下)ミ(処)、高い所から低い所へ移る所、急傾斜の山麓、久住山山麓の久住高原(地図)、宮室をおいた所は宮処野(みやこの:久住町都野:地図)(前掲書)、芹川沿い直入りから桑畑を経たあたりに兵を進めた。直入県は久住山から祖母山山麓の竹田市一帯とされる。豊後国風土記は垂水(なるみ)の邑に大きな桑の木があって「直桑村(なるくわむら)」が直入になったとする(前掲書)。これは養蚕産業があり、熊本に通じる要衝でもあり、弓矢の蓄えのあったことを暗示させる。ナホリは語源的には山の奥深い処、祖母山下の建男霜凝日子神社(地図)が「直入の神」を祭り郷名の発祥が考へられ、禰疑野は、兵をねぎらったことからきており、竹田市菅生(地図)の禰疑(宜)野神社の地とされ、この地の小古墳が蜘蛛塚と呼ばれるともある(前掲書)。

打猨は動作が敏速の意と注される。八田は、後に穀倉地となる大野郷に関連しようが、記述からすればヤ(矢)タ(多)か。国摩侶、ク(処)ニ(土)マロ(円、転)、周囲を山に丸く囲まれた地、転び落ちる地とでもなるのか不詳。勇猛な卒に椿で作った椎(棍棒:兵(器))を与えた。椿は緻密で硬いのみならず、後には、破邪尚武長寿の象徴とされる。「天皇、勅をして漁人に椎㰏の末を授し、執ら令めて皇舟を牽納れ、以て海導者と爲す。乃ち特に名を賜り、椎根津彦と爲す。(書紀巻3)」椿の油、葉や木を燃やした灰汁は紫の染色の媒染剤に使われ、海石榴の市がたつほどの有用材であった。海石榴市は久住町の海石榴山(大宰管内誌は大野郡にあるのは誤りなりとする)付近とするのが記述にそぐう。稲葉の川上は稲葉川(地図)の上流。血田もその近辺であるべきだが、大野市緒方町知田(地図)とされる。豊後大野市三重町誌によれば、「海石榴市は朽網郷稲葉村(久住町大字白丹)の海石榴山、血田は柏原郷小塚村(竹田市大字菅生)の南に存在する水田であるとされている(第二章 古代・中世の三重郷:三重町誌)」。豊後国風土記では、大野郡の海石榴市、血田、網磯野(あみしの)で土蜘蛛征伐が行はれたとする。書紀でも、後に、大野についても言及され、双方で同様の状況が起こったのであらう。血田は、血の池地獄のごとき、酸化鉄系の温泉を想起せしめる。

禰疑山で大量の矢を射掛けられたとある。これは、経済力を必要とする。佐賀、熊本、日向への要衝にあたり、石窟の土蜘蛛と蔑視されるが、果たしてさやうな程度のものであったものか?禰疑野周辺では、紀元前後に小国家が成立しており、近くの七つ森古墳群では、三世紀後半から四世紀前半に、大和朝廷による統一により作られたとされる前方後円墳が発掘されている(遺跡と古記録でたどる大野川流域の歴史:We love 大野川)。「弥生時代中期から古墳時代前期にかけて、集落が形成された跡が発掘されている。また、大量の農具・武器などの鉄器とともに後漢鏡、中国漢代の古鏡を模倣したとみられる□製鏡が出土している。この遺跡や遺物が、打援らを中心とする祢疑野共同体のものであったと断定することはできないが、大和朝廷の大野川上・中流域進攻以前に、在地首長に統率される共同体があったことを証明している。・・・大和朝廷西征の時期に、これらの小豪族が分立のままであったか、従属関係が生じていたかは、三重地方の古墳等に対する考古学的研究の成果をまたねばならない。」(第二章 古代・中世の三重郷)ともある。

城原(地図)に返りて、水上にて卜(ましま)す、山麓の宮処野より稲葉川の川上の平野部に居(ま)し、兵を整へた。禰疑野で八田と打猨を討ち、大野に進む。オオ(美称)ノ(野)は自然のままの広い地域の義、原野の広がっていること(大分県の古地名の語源と地誌)。柏峽は荻町柏原(地図)。畳を10枚重ねたような石があった。火山岩の地であり、軽石もあったことであらう。祈(うけ)ひを行った。これを蹴り柏の葉のごとく舞い上がれば、土蜘蛛を滅し得る。天皇が蹴ると舞い上がった。実は、石ではなく神であったといふ。

三重町誌によれば、「志我神(朝地町志賀若宮八幡)・直入物部(直入町長湯籾山八幡)・中臣(大分郡庄内町蘇野直入中臣神社)(第二章 古代・中世の三重郷)」とされる。通証、集解、通釈は志我神を志賀島の志賀海神社とする。地理的に不自然と注されているが、神の加護に地理的要因は無視しうる。海神の総本社、住吉三神と綿津見三神がご祭神で、海人族、安曇氏が奉斎する。古来、筑紫の胸肩(宗像)氏等が天照大神の三女神を祭る辺津宮・中津宮・沖津宮(書紀巻1)の三社で奉斎されており、強力な加護となる。大野川を通じて海人族の影響があったと思はれる。磐余彦尊が東征に際して水先案内をした珍彦(椎根津彦)も海人系である。彼が一行を速吸之門から菟狹に導き、菟狹の安心院(あじむ:安曇族の地)で菟狹津彦、菟狹津媛の饗応をうけ、侍臣天種子命に菟狹津媛を娶はせたとあった。天種子命は中臣氏の遠祖である(書紀巻3)。天種子命は磐余彦尊が橿原に宮を開いた時に呼び寄せられるのであるが、菟狹津媛は宇佐家の母系祖神となる。ところで、宇佐神宮は、後に、全国八幡社の総本社となるが、その二之御殿に祭られるのが宗像三女神である。古事記によれば、大日本根子彦太瓊天皇(孝霊天皇)と意富夜麻登玖邇阿禮比賣の子、日子刺肩別命が豊国の国前臣の祖(高志の利波臣、五百原君、角鹿の海直の祖でもある)。大日本根子彦太瓊天皇のもと、越、敦賀、播磨、吉備とともに豊前への展開がはかられていた(書紀巻4)。海人族との協力関係あってのことであらう。菟名手はその後となる。先代旧事紀、天神本紀では饒速日命の降臨に供奉した集団として九州に数多くの物部氏がみえるが、歴史上は6世紀以降のこととされる。書紀では、そのやうな言及はなく、ここに、群卿に物部君の祖夏花を押し込んだやうなものである。直入物部神、直入中臣神は直入が冠されており、地元の神のごとき印象を与へるが、この時に導入されたとして、地元に定着させることになったのであらう。いづれにせよ、「天皇、初め、賊を討たむとす」であり、志我神、直入物部神、直入中臣神の三神の加護と、その威力を示し、祭祀の形を披瀝する必要があった。磐余彦尊が丹生川上で天神地祇を祭り土地の神の協力をとりつけたがごとく(書紀卷3)。

十一月 到日向國 起行宮以居之 是謂高屋宮

十二月癸巳朔丁酉 議討熊襲 於是 天皇詔群卿曰 朕聞之 襲國有厚鹿文・迮鹿文者 是兩人熊襲之渠帥者也 衆類甚多 是謂熊襲八十梟帥 其鋒不可當焉 少興師則不堪滅賊 多動兵 是百姓之害 何不假鋒刅之威 坐平其國 時有一臣進曰 熊襲梟帥有二女 兄曰市乾鹿文 【乾 此云賦】 弟曰市鹿文 容既端正 心且雄武 宜示重幣以撝納麾下 因以伺其消息 犯不意之處 則會不血刅 賊必自敗 天皇詔 可也 於是 示幣欺其二女 而納納幕下 天皇則通市乾鹿文而陽寵 時市乾鹿文 奏于天皇曰 無愁熊襲之不服 妾有良謀 卽令從一二兵於己 而返家以多設醇酒 令飮己父 乃醉而寐之 市乾鹿文 密斷父弦 爰從兵一人 進殺熊襲梟帥 天皇則惡其不孝之甚 而誅市乾鹿文 仍以弟市鹿文 賜於火國造

十一月(しもつき)に、日向国(ひむかのくに)に到りて、行宮(かりみや)を起(た)てて居(ま)します。是(これ)を高屋宮(たかやのみや)と謂(まう)す。

十二月(しはす)の癸巳(みづのとのみ)の朔(ついたち)丁酉(ひのとのとりのひ)(AD82.12.05)に、熊襲(くまそ)を討たむことを議(はか)る。是に、天皇(すめらみこと)、群卿(まへつきみたち)に詔(みことのり)して曰(のたま)はく、「朕(われ)聞(き)く。襲国(そのくに)に、厚鹿文(あつかや)・迮鹿文(さかや)といふ者有(あ)り。是(こ)の両人(ふたり)は熊襲の渠帥者(いさを)なり。衆類(ともがら)甚多(にへさ)なり。是(これ)を熊襲の八十梟帥(やそたける)と謂ふ。其の鋒(つはもの)当るべからず。師(いくさ)を興(おこ)すこと少(すくな)くは、賊(あた)を滅すに堪(た)へじ。多(さは)に兵(つはもの)を動かさば、是(これ)百姓(おほみたから)の害(やぶれ)なり。何(いかで)か鋒刄(つはもの)の威(いきほひ)を仮(か)らずして 坐(おの)づからに其(そ)の国を平(む)けむ」とのたまふ。時に、一(ひとり)の臣(まへつきみ)有り。進みて曰(まう)さく、「熊襲梟帥(くまそたける)、二(ふたり)の女(むすめ)有り。兄(え)を市乾鹿文(いちふかや)と曰(まう)す。【乾、此れをば賦(ふ)と云ふ】 弟(おと)を市鹿文(いちかや)と曰す。容(かたち)既に端正(きらぎら)し。心且(また)雄武(をを)し。重き幣(まひなひ)を示(み)せて麾下(おもと)に撝納(めしい)るべし。因(よ)りて以て其の消息(あるかたち)を伺ひたまひて、不意(おもひのほか)の処(ところ)を犯(をか)さば、曾(かつて)て刄(は)を血(ちぬら)さずして、賊(あた)必らず自(おの)づからに敗れなむ」とまうす。天皇、詔(のたま)はく、「可(よきこと)なり」とのたまふ。是に、幣を示せて其の二の女を欺(あざむ)きて、幕下(おもと)に納(めしい)る。天皇、則ち市乾鹿文を通(め)して陽(いつは)り寵(めぐ)みたまふ。時に市乾鹿文、天皇に奏(まう)して曰(まう)さく、「熊襲の服(したが)はざることをな愁(うれ)へたまひそ。妾(やつこ)良(よ)き謀(はかりこと)有り。即ち一(ひとり)二(ふたり)の兵(つはもの)を己(おのれ)に從へしめたまふべし」とまうす。而(しかう)して家に返りて、多(さは)に醇(から)き酒(さけ)を設(まう)けて、己(おの)が父(かぞ)に飲ましむ。乃ち醉(ゑ)ひて寐(ゐ)ぬ。市乾鹿文、密(ひそか)に父の弦(ゆづる)を断(た)つ。爰(ここ)に従(たま)へる兵(つはもの)一人、進みて熊襲梟帥を殺しつ。天皇、則ち其の不孝(おやにしたがはぬこと)の甚(はなはだ)しきことを悪(にく)みたまひて、市乾鹿文を誅(ころ)す。仍りて弟(おとと)市鹿文を以て、火国造(ひのくにのみやつこ)に賜ふ。

高屋宮は不詳とあるが、彦火火出見尊の葬られた上陵のある日向の高屋山とされる。書紀巻2において、皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊が日向の襲の高千穗峯に降りられた時、「槵日(くしひ)の二上の天浮橋より、浮渚在平處(うきじまりたひら)に立たし、しかして、膂宍の空国、頓丘から国をもとめてとおり、吾田の長屋の笠狹の碕に到らむ」とあった。高千穗については、書紀巻2でみたやうに、霧島山説と宮崎県西臼杵郡説があった。高屋山も霧島山説では鹿児島(霧島市溝辺町麓:地図)となり、宮崎県西臼杵郡説では宮崎(宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方:地図)となる。霧島山説では、皇孫が一足飛びに吾田に入られたやうに、大分からすべるように鹿児島に移ることになり、つながりが不自然となる。西臼杵郡説では柏峽からのつながりは良いが、鹿児島に軍事行動をとるには遠すぎる。また、日向といふ聖地に入りながら、これを崇敬するやうな何らの感慨も示されないのは解せない。

熊襲は古事記では熊曾、「次に筑紫の嶋を生む。 此の嶋もまた身一つにして面四つ有り。 面ごとに名有り。 故、筑紫の国を白日別(しらひわけ)と謂ひ、豐の国を豐日別(とよひわけ)と謂ひ、肥の国を建日向日豐久士比泥別(たけひむかひとよくじひねわけ)【久より泥までは音を以ちてす】と謂ひ、熊曾の国を建日別(たけひわけ)【曾の字は音を以ちてす】と謂ふ。(古代史獺祭)」とあった。豊国、肥国以南を熊曾とみている、日向、大隈、薩摩全体といふことになる。注に、甲類の西海道風土記に「球磨贈唹(くまおそ)」とあり、律令時代の行政区、肥後の球磨、大隈の贈唹とみていたともある。すでみたごとく、クマは熊であるが、奠(神への供え物。特に洗い清めた白米を供えること)、供米(くまい)でもある。葦原中国の保食神が死んだとき、その神の頭が牛馬となり、額の上に粟、眉の上に蚕、眼中に稗、腹中に稲、陰に麦と豆、小豆(あづき)が生じ、天熊人が悉く取って持ち去り天照大神に奉納した、とあり、熊と奠は通じる。襲とは「左伝に”天禄を襲(う)く”、荘子、大宗師に”伏戯これを得て以て气母(きぼ)に襲(い)る”とは呪衣をつけることによってこれを承襲し、その世界に入り、同化することを意味する(字統)書紀巻2」。襲国とは、皇孫、天津彦彦火瓊瓊杵尊が真床追衾に抱かれ国を襲(う)ける義でもある。熊襲の原義は尊きものであるが、それがいつの間にか、未開の蛮族、熊襲の渠帥者の国になっていた。渠帥とは首領のこと、”いさを”とは勇男、梟帥、”たける”は武、健、猛、心が強く力のあること(字訓)。

鹿文であるが和名抄の「姶良(あいら)郡(後に鹿児島湾北方に移動し、肝属郡となる)野裏(のざと)、串伎(くしら)、鹿屋(かのや)、伎刀(きと)」の鹿屋、鹿児島県鹿屋市(地図)とされる。もしさうなら、襲国は九州南端を意味し、12月にここまで進出しておれば、平定に6年をかける必要はなくなる。市乾鹿文と市鹿文は女性であるが、父の熊襲梟帥を殺すとあり、厚鹿文・迮鹿文は男性と思はれる。カヤは萱でもあり、屋根を葺く材料として重宝された。彦波瀲武鸕鷀タ草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあへずのみこと)を連想させる。鹿文は鹿の文(あや)の美しい事でもあり、鹿の骨は太占(ふとまに)に用ゐられ、志賀海神社の志賀は鹿から来るとされ、古来より多くの鹿の角が奉納された。鹿文は神事に関するものであったかもしれない。市鹿文が火国造に賜はれており、九州南端といふより、西臼杵郡近くの方が自然であらう。

其鋒不可當は、史記、淮陰候伝、「此乗勝而去国遠闘 其鋒不可當」のごとく中国史書の慣用句で、勢いがさかんで敵う者のないこと、と注されている。磐余彦尊が丹生川上で祈(うけ)ひして、「吾、必ず鋒刃之威を假らずして、坐ながら天の下を平けむ」といったことがあった。幣は、説文に、「帛(きぬ)なり」とあり、神に供えるぬさの意、幣物は帛に限らず、玉、馬、皮革の類を供え、また財貨を用いることもあった(字統)。中国の儀礼の幣を意識したものでもあらう。醇は、説文に、「澆(にご)らざる酒なり」とあり水増しをしない酒をいう(字統)。醇酒は神事用であり、神事に用いた醇酒をお下がりとして父にすすめたのであらう。神事や儀礼とは関係なく飲酒するといふのは、ずいぶんと後の世のことである。不孝を憎むといふは、儒教を意識したものである、と注されている。

火国造は、神八井耳命の子孫で土地の人間であり、群臣の一人、多臣の祖、武諸木とは別となる。

十三年夏五月 悉平襲國 因以居於高屋宮 已六年也 於是 其國有佳人 曰御刀媛 【御刀 此云彌波迦志】 則召爲妃 生豐國別皇子 是日向國造之始祖也

十三年夏五月(さつき)(AD83.05) 悉(ふつく)に襲国(そのくに)を平(む)けつ。因りて以て高屋宮(たかやのみや)に居(ま)しますこと已(すで)に六年(むとせ)なり。是に、其の国に佳人(かほよきをみな)有り。御刀媛(みはかしひめ)と曰ふ。【御刀、此れをば彌波迦志(みはかし)と云ふ】 則ち召(め)して妃(みめ)としたまふ。豊国別皇子(とよくにわけのみこ)を生めり。是、日向国造(ひむかのくにのみやつこ)の始祖(はじめのおや)なり。

13年5月に平定が終わっておれば、12年11月に高屋宮を設けて半年である。すでに、6年とは意味不明。18年11月以降、19年9月に纒向日代宮に帰還までの間に御刀媛との間に子をまうけたことになる。まぎらはしい表現である。刀は佩(は)くものであるから、ミ(尊称)をつけてミハカシと注されている。古事記では、「日向(ひむか)の美波迦斯毘賣(みはかしびめ)を娶して、生みませる御子は、豊国別(とよくにわけ)の王」とある。刀を携帯する媛、西臼杵郡高千穂町の丸山石棺群(五世紀)、一本木横穴墓(六世紀後半)、押方南平横穴墓群(六世紀後半)から刀子が出土しているが、この地は鉱物に恵まれているが宝石系であり、当地で生産されたものではあるまい。美貌により刀子を賜った媛とみてみたい。大野川流域の集落跡から鉄の農具、武器また鏡が出土しており、神夏磯媛が行ったごとく、鏡、玉とならんで刀子を神事に用いる風習が導入されていたのかもしれない。その子を日向国造の始祖としたとなれば、高屋宮は宮崎県西臼杵郡説に利がある。高屋宮から、筑紫国、熊県、火国に巡狩するとなれば、更に宮崎県西臼杵郡説に利がある。

十七年春三月戊戌朔己酉 幸子湯縣 遊于丹裳小野 時東望之 謂左右曰 是國也直向於日出方 故號其國曰日向也 是日陟野中大石 憶京都而歌之曰 波辭枳豫辭 和藝幣能伽多由 區毛位多知區暮 夜摩苔波 區珥能摩倍邏摩 多多儺豆久 阿烏伽枳 夜摩許莽例屢 夜摩苔之于屢破試 異能知能 摩會祁務比苔破 多々瀰許莽( 幣愚利能夜摩能 志邏伽之餓延塢 于受珥左勢 許能固 是謂思邦歌也

十七年の春三月(やよひ)の戊戌(つちのえいぬ)の朔(ついたち)己酉(つちのとのとりのひ)(AD87.03.12)に、子湯県(こゆのあがた)に幸(いでま)して、丹裳小野(にものをの)に遊(あそ)びたまふ。時に東(ひがしのかた)を望(みそなは)して、左右(もとこひこ)に謂(かた)りて曰はく、「是の国は直(なほ)く日(ひ)の出(いづ)る方(かた)に向(む)けり」とのたまふ。故(かれ)、其の国を号(なづ)けて日向(ひむか)と曰ふ。是の日に、野中(のなか)の大石(おほかしは)に陟(のぼ)りまして、京都(みやこ)を憶(しの)びたまひて、歌(みうたよみ)して曰(のたま)はく、

波辭枳豫辭(はしきよし) 和藝幣能伽多由(わぎへのかたゆ) 區毛位多知區暮(くもゐたちくも) 夜摩苔波(やまとは) 區珥能摩倍邏摩(くにのまほらま) 多多儺豆久(たたなづく) 阿烏伽枳(あをかき) 夜摩許莽例屢(やまこもれる) 夜摩苔之于屢破試(やまとしうるはし) 異能知能(いのちの) 摩會祁務比苔破(まそけむひとは) 多々瀰許莽たたみこも) 幣愚利能夜摩能(へぐりのやまの) 志邏伽之餓延塢(しらかしがえを) 于受珥左勢(うずにさせ) 許能固(このこ)

愛(は)しきよし 我家(わぎへ)の方(かた)ゆ 雲居(くもゐ)立(た)ち来(く)も

倭(やまと)は 国(くに)のまほらま 畳(たたな)づく 青垣(あをかき) 山篭(やまこも)れる 倭し麗(うるは)し

命(いのち)の 全(まそ)けむ人は 畳薦(たたみこも) 平群(へぐり)の山の 白橿(しらかし)が枝(え)を 髻華(うず)に挿(さ)せ 此の子

是を思邦歌(くにしのびうた)と謂ふ。

子湯県は和名抄の日向国児湯郡、宮崎県西都市(地図)、丹裳小野は不明と注されている。西都市には西都原古墳群があり、「西都原台地南端には上記「丹裳小野」伝承地があり、日本書紀の他江戸時代に書かれた「太宰管内志」等に登場します。日本書紀に記載されている景行天皇がクマソ征伐の拠点とした古代日向王国の中心西都原は、日の神信仰が執り行われる神聖な場所「斎殿原」なのです。(特別史跡公園「西都原古墳群:グルネット宮崎)」とある。3世紀半ばから7世紀にわたって築造されたものと推定されている。霧島市と宮崎県西臼杵郡の二等辺三角形の頂点に位置することになる。3月12日に東を望めば、真っ直ぐ太陽が昇ったため、日向と名づけたといふ。これは磐余彦尊が狹野を越えて、熊野の神邑に到るとき、神倉神社の天磐盾から熊野灘を眺めた光景を想起せしめる(書紀巻3)。大石”かしは”は盤、盤石、あるいは”かたしは”堅岩と注されている。京都とは纒向の日代宮をさす。以下の歌は古事記では倭建命が能煩野(三重県鈴鹿郡)で国を思(しの)んで歌ったとされる。

”はし”愛は、”はしきよし”で尊敬の意を含む、”はし”に賛美の意がある(字訓)とされる。”ゆ”は~から、我が家の方から。雲は山川の出す気、自然のさかんな生成力を表現するのが原義であるが、わが国では、とざされたもの、はかないものとされる(字訓)。”ゐる”は着座、坐った状態で対義語が”たつ”。この場合、人間生活によりその気がとどまったり、たなびいたりしていることか。日代宮での人々の生活に思いを馳せられた。

”まほらま”は真(ま)秀(ほ)状態を示す接尾語(ら)場(ま)と注されている。真に秀でた場所。磐余彦天皇が腋上の嗛間丘に登り、国の状を廻らし望まれた故事を想起せしむ(書紀巻3)。”たたなづく”は”たたむ”の派生語。畳は、折り返してたたみ重ねること(字訓)。”こもる”は内に包みこんで外にあらわれないこと(字訓)。青々と木の繁った山々が折り重なり、垣のごとく取り巻く山の中に篭る倭が麗しく思ひだされる。

”まそし”は、ものが正しい状態にあることで、”まさし”正から転じたもので、”またし”全(完全、十分)に同じ(字訓)。畳薦は薦、イネ科の多年草、を編んでつくった畳。白橿で編んだ畳のごとき平群山といふことか。白橿は常緑高木で、その材が白いところから名付けられた。数十メートルに成長する幹と常緑の葉は生命力に溢れ、また、邪気を払う霊力があるとされた。髻華は簪(かんざし)のこと。この歌は倭建命が能煩野でつくったとすれば、自分はもはやここで果てようが、我に従った子等よ、命が無事ならば、帰還したおりには生命力溢れる平群の白橿の簪を差して祝ってくれ、とでもならうが、この場面では状況が全く異なる。此の子は丹裳小野の子等であり、元気で活発そうな地元の子等に、倭であれば平群の白橿の簪を差してやらうものを、と懐かしんだとでもならうか。いづれにせよ書紀の編者達は倭建命が国見の歌ともとれるものを詠むことを不適当とした。その行為は、天皇によってのみ行はれるものとみなされたのであらう。

十八年春三月 天皇將向京 以巡狩筑紫國 始到夷守 是時 於石瀬河邊 人衆聚集 於是 天皇遥望之 詔左右曰 其集者何人也 若賊乎 乃遣兄夷守・弟夷守二人令覩 乃弟夷守 還來而諮之曰 諸縣君泉媛 依獻大御食 而其族會之

十八年の春三月(やよひ)(AD88.03)に、天皇(すめらみこと)、京(みやこ)に向(いでま)さむとして、筑紫国(つくしのくに)を巡狩(めぐりみそなは)す。始めて夷守(ひなもり)に到る。是の時に、石瀬河(いはせのかは)の辺(ほとり)に、人衆(ひとども)聚集(つど)へり。是に、天皇、遥(はるか)に望(おせ)りて、左右(もとこひと)に詔(みことのり)して曰はく、「其(か)の集(つど)へるは何人(た)ぞ。若(けだ)し賊(あた)か」とのたまふ。乃ち、兄夷守(えひなもり)・弟夷守(おとひなもり)、二人を遣(つかは)して覩(み)せたまむ。乃ち、弟夷守、還り來(まうき)て諮(まう)して曰(まう)さく、「諸県君(もろかたのきみ)泉媛(いづみひめ)、大御食(おほみあへ)を献(たてまつ)らむとするに依りて、其(そ)の族(やから)、これに會(つど)へり」とまうす。

丹裳小野に滞在し1年後、京は長狭の行宮(豊前国)、筑紫国を巡狩するために、始めて夷守に到るとある。頭が混乱する。丹裳小野から北に行くはずが、夷守は南である。襲国を平定する際、あるいは平定後丹裳小野に向かふときに、すでにこの地を通過しているのではなかろうか?南下して西北、熊縣へと向かう道筋であった。

孟子、梁恵王下に、「天子適諸侯曰巡狩、巡狩者 巡所守也」と注される。巡狩とは平定されている地を安堵することが前提であり、その先で誅すやうであるなら征すとすべきであらう。夷守は、「至對海【馬】国 其大官曰卑狗、副曰卑奴母離(魏志倭人伝)」の彦(卑狗:ヒコ)、夷守(卑奴母離:ヒナモリ)と合致する。国の副官であるが、ここでは、天皇の群臣としてあらわれ、辺境の防人とされる。

石瀬河の辺は岩瀬川の上流、宮崎県小林市細野夷守周辺(地図)、諸県は和名抄の日向国諸県郡、小林市、都城市、曾於市一帯とされ、君が泉媛、女王であった。夷守岳の麓、出の山湧水地は霧島山地から日量8万トンの名水が湧き出る地。この水でもって食事を整へ、天皇一行を饗応された。「出の山を囲んでいる丘は、この地域を支配する豪族の館の跡といわれ、この豪族には諸県の君と呼ばれる美しい泉媛がいた。媛が出の山から汲んで来た湧き水でたてた一服のお茶に、天皇は戦いに疲れた心を慰められ、いつしか天皇と媛は、暖かい情愛で結ばれた。しかし、発つ日が訪れ、天皇は別れを惜しみながら京へと旅立った。残された媛は、嘆き悲しみ、池に身を投げ、守り神として蛇に化身した。(小林市;ひむか神話街道)」といふ伝説が残されている。応神天皇の時に妃を出すことになる。日向国児湯郡では媛を娶り、日向国諸県郡には天皇に好意的な女王が存在した。熊襲梟帥を討てたのも市乾鹿文といふ女(むすめ)あってのことであった。

夏四月壬戌朔甲子 到熊縣 其處有熊津彥者 兄弟二人 天皇先使徴兄熊 則從使詣之 因徴弟熊 而不來 故遣兵誅之 壬申 自海路泊於葦北小嶋而進食 時召山部阿弭古之祖小左 令進冷水 適是時 嶋中無水 不知所爲 則仰之祈于天神地祗 忽寒泉從崖傍涌出 乃酌以獻焉 故號其嶋曰水嶋也 其泉猶今在水嶋崖也

夏四月(うづき)の壬戌(みづのえいぬ)の朔甲子(きのえねのひ)(AD88.04.03)に、熊県(くまのあがた)に到りたまふ。其の処(ところ)に熊津彦(くまつひこ)といふ者、兄弟(はらから)二人(ふたり)有り。天皇(すめらみこと)、先(ま)づ兄熊(えくま)を徴(め)さしむ。則(すなは)ち使(つかひ)に從ひて詣(まゐ)りたり。因(よ)りて、弟熊(おとくま)を徴す。而(しか)るに来(まうこ)ず。故(かれ)、兵(いくさ)を遣(つかは)して誅(つみな)ふ。壬申(みづのえさるのひ)(11日)に、海路(うみつぢ)より葦北(あしきた)の小嶋(こしま)に泊(とま)りて、進食(みをし)す。時に、山部阿弭古(やまべのあびこ)が祖(おや)小左(をひだり)を召てし、冷(さむ)き水(みもひ)を進(たてまつ)らしむ。是の時に適(あた)りて、嶋の中(うち)に水無し。所爲(せむすべ)知らず。則ち仰(あふ)ぎて天神地祗(あまつやしろくにつやしろ)に祈(の)みまうす。忽(たちまちに)に寒泉(しみづ)崖(きし)の傍(ほとり)より涌(わ)き出ず。乃(すなは)ち酌みて以て献る。故、其の嶋を号(なづ)けて水嶋(みづしま)と曰ふ。其の泉は猶今(いま)に水嶋の崖に在(のこ)れり。

熊県は和名抄の肥後国球磨郡、熊本県人吉市(地図)。熊津彦は球磨の成年男子の義。兄は従ったが弟は従はず誅した。葦北の小嶋は八代市水島(地図:八代市)。”をす”、は貴人が飲む、食う、身につけるの尊敬語。山部阿弭古は山部、山林を管理する部、”あびこ”は我孫、吾孫、吾彦であり、皇室と関係を有する地方の古い伴造と注される。大足彦忍代別天皇(景行天皇)の皇子、皇女80子のうち、70余子が国郡に封じられ、皇室による全国支配が確立されたといふのが書紀の立場とされる。大小の小、左右の左の人といふことか。嶋の中に水無く、だうしてよいか分からず、天神地祗に”のむ”、祈りねがふこと。この祭祀により、水を得るといふことは、皇孫の祭祀の優越性を啓発するものでもあった。しかし、ここで海路をとったのは何故か?どこから乗船されたのか?こんな小島に停泊されたのか?八代海は内海で波も穏やか、当地は海運に長けていたのであらうが。

五月壬辰朔 從葦北發船到火國 於是 日沒也 夜冥不知著岸 遥視火光 天皇詔挾杪者曰 直指火處 因指火往之 卽得著岸 天皇問其火光之處曰 何謂邑也 國人對曰 是八代縣豐村 亦尋其火 是誰人之火也 然不得主 玆知 非人火 故名其國曰火國也

五月(さつき)の壬辰(みづのえたつ)の朔(ついたちのひ)に、葦北より發船(ふなだち)し、火国(ひのくに)に到る。是(ここ)に、日沒(ひく)れぬ。夜冥(くら)くして岸に著(つ)かむこと知らず。遥かに火の光を視ゆ。天皇、挾杪者(かぢとり)に詔して曰はく、「直(なお)く火の處(もと)を指(さ)せ」とのたまふ。因りて、火を指してこれに往(ゆ)く。即(すなは)ち岸に著くを得つ。天皇、其の火の光る處を問ひて曰はく、「何と謂ふ邑(むら)ぞ」とのたまふ。国人(くにひと)対へて曰く、「是れ八代県(やつしろのあがた)の豊村(とよのむら)」といふ。亦其の火を尋(と)ふ、「是、誰人が火ぞ」。然るに主を得ず。茲に知りぬ。人の火に非ず。故、其の国を名けて火国と曰ふ。

肥前風土記では、葦北火流浦から発船したと注される。火流(ひなが)浦(うら)とは溶岩が流れついた浜辺、八代市日奈久(ひなぐ)町付近(地図)。火国は神武記では、神八井耳命を祖とした。肥国ともされ、釈紀十所引矢田部公望私記に引く逸文には、崇神天皇の世、益城郡朝来名峰の土蜘蛛を誅するため、肥君等の祖、健諸組を遣はした、とある。旧事記、国造本紀に、「大分国造同租志貴多奈彦命児遅男江命 定賜国造」と注される。八代県の豊村は未詳とあるが、二説あり、集解は八代郡豊福郷、大野川河口、松橋町豊福(地図)、肥前風土記、肥後風土記逸文は八代郡火邑肥伊郷、氷川河口(当時は海岸線がもっと陸地寄りであったと思はれる)宮原町付近(地図)と注される。いづれにせよ日奈久から20km以内であり、日没に着くには午後遅くに発てばすむ。挾杪者は船頭のこと、地元の船頭がついているのであり、所要時間は十分分かっていやう。火を観るには、夜冥くしてであり、日没して船を出せばよいくらいである。「不知火は昔から八代海に旧暦8月1日(八朔)の前夜半にあらわれる不思議な火で、神秘なものとして語り伝えられてきました。不知火もじつは「しんきろう」や「逃げ水」「かげろう」などと同様に大気の密度の差が生み出す光学的現象のひとつ・・・干潟の放射冷却や海面、大気の気温差が生みだす光学的な現象のひとつであることがわかってきました。(不知火;熊本市立熊本博物館)」不知火をご覧にいれることがこの海路の目的であり、不知火が火国の由来であった。

六月辛酉朔癸亥 自高來縣 度玉杵名邑 時殺其處之土蜘蛛津頬焉 丙子 到阿蘇國 其國也郊原曠遠 不見人居 天皇曰 是國有人乎 時有二神 曰阿蘇都彥・阿蘇都媛 忽化人以遊詣之曰 吾二人在 何無人耶 故號其國曰阿蘇

六月(みなづき)の辛酉(かのとのとり)の朔癸亥(みづのとのゐのひ)(AD88.06.03)に 高来県(たかくのあがた)より、玉杵名邑(たまきなのむら)に度(わた)りたまふ。時に其の処の土蜘蛛(つちぐも)津頬(つつら)を殺す。丙子(ひのえねのひ)(AD88.06.16)に、阿蘇国(あそのくに)に到りたまふ。其の国、郊原(の)曠く遠(とほ)くして、人の居(いへ)を見(み)ず。天皇(すめらみこと)、曰はく、「是の国に人有りや」とのたまふ。時に、二(ふたはしら)の神有(ま)す。阿蘇都彦(あそつひこ)・阿蘇都媛(あそつひめ)と曰ふ。忽(たちまち)に人と化(な)りて遊詣(いた)りて曰さく、「吾(われ)二人在(はべ)り。何ぞ人無けむとまうす。故、其の国を号けて阿蘇と曰ふ。

高来県は和名抄の肥前国高来郡、島原半島一帯とされる。「『小城郡高來(多久)あり、名義は古に栲木の多き處などにて負せたくるべし』とあります。”栲”は”たえ”と読み、人名では”たく”と読みます。”栲”はクワ科のカジノキの樹皮をはぎ、その繊維で織った布”白栲の衣”のことで、古代の多久は、カジノキやヒメコウゾが繁茂し、白栲の衣の産地であったと思われます。・・・多久に人が住み、生活を営んだのは今から二万年以前のことで、多久で産出するサヌカイト(讃岐石)と呼ばれる硬い石を用いて狩猟を行い、約一万二千年前には尖頭器という槍先形の石器を三年山遺跡や茶園原遺跡周辺で製作し、日本最大規模の遺跡を残しています。縄文時代になると市内各地の台地に定住し、狩猟・漁撈・採集の生活を続けました。弥生時代には稲作が普及し、牟田辺遺跡などに集落を形成し、安定した生活を営んでいました。古墳時代になると南東部の低丘陵地を中心に集落を形成し、小豪族が誕生するようになり、千基を超える古墳が造られました(多久の歴史)」。豐村から高来県の場合、一旦島原半島に渡ったことになる。「満潮前に宇土から有明海に出ると、対岸の島原半島沖に口之津方向へ下る潮流があるという。・・・「口之津」と記されていた港のすぐ北に、宮崎鼻という浜辺がある。・・・(景行天皇が)島原半島に上陸した地が宮崎鼻(地図)だと伝えられている。(口之津は世界への窓:「大王のひつぎ」実験航海、読売新聞)」玉杵名邑は和名抄の多万伊奈、玉名市、荒尾市周辺とされ、肥前風土記では、長渚浜(長洲町;地図)から使者を高来郡に遣わした、釈紀十六所引肥後風土記逸文では長渚浜に泊まったと注されている。書紀は、高来県より、玉杵名邑に渡るとしており、土蜘蛛、津頬を征伐している。”つつら”は”とつら”、尖った顔か、と注されている。字義どおり読めば、津(港)のツラ、重要な港とでもなろうか。菊池川流域には5世紀半ば以降の古墳群があり、朝鮮や中国からの遺物が多くみられ、後の磐井の反乱とも関連し、土蜘蛛といふ名で軽視されるが、そのやうなものではあるまい。白栲の衣、サヌカイト、阿蘇の石、漁労、稲作等々の産物交易の一大地帯であったと思はれる。

阿蘇都彦・阿蘇都媛は阿蘇の彦・阿蘇の媛の義であり、それ自体が特別の名をさすものではない。通例、阿蘇都彦は神八井耳命の子、健磐龍命、阿蘇都媛は日子八井耳命(草部吉見神)の女(むすめ)とされる。阿蘇氏は地元の草部(日下部)の族との結合で勢力を蓄へることになる。しかし、この二人とすれば、一気に磐余彦尊(神武天皇)の時代に戻り、それでは、書紀においては、時代的に六百数十年前のこととなり、意味不明となる。ここは単に阿蘇の彦・阿蘇の媛といふ二神と観ておくほかあるまい。阿蘇国の起源となる二神、その神が忽然と人間と化し、遊び詣できた。遊ぶは阿蘇夫であり、阿蘇夫二神といふことか。阿蘇夫は歌舞などをして楽しむ、本来は足をうごかすこと、狩猟や収穫を楽しんで歌舞をするをいふ。わが国の遊部(あそびべ)は、死者の遊離魂をよび返すことを職掌とする職能者の集団をいふ。葬送や招魂の儀礼の際に行うもので、天若日子(あめのわかひこ)の喪屋で八日八夜の「遊び」が行われたこと、日本武(やまとたける)の歌などにその古い形式がみられる。万葉集843に、「梅の花折りかざしつつ諸人の阿蘇夫(遊ぶ)を見れば都しぞ思ふ」とある(字訓)。ご先祖に連なる地元の二神が、人と化し、大足彦忍代別天皇(景行天皇)一行をなぐさめられた、とでもなろうか。火の国も阿蘇も火山の噴火に関するもの(アソはアイヌ語で床面が立つ、断崖・絶壁、火を噴く山との説がある)と思っていたが不知火や遊びとは意外であった。

秋七月辛卯朔甲午 到筑紫後國御木 居於高田行宮 時有僵樹 長九百七十丈焉 百寮蹈其樹而往來 時人歌曰 阿佐志毛能 瀰概能佐烏麼志 魔弊菟耆瀰 伊和哆羅秀暮 瀰開能佐烏麼志 爰天皇問之曰 是何樹也 有一老夫曰 是樹者歴木也 嘗未僵之先 當朝日暉 則隱杵嶋山 當夕日暉 亦覆阿蘇山也 天皇曰 是樹者神木 故是國宜號御木國 丁酉 到八女縣 則越藤山 以南望粟岬 詔之曰 其山峯岫重疊 且美麗之甚 若神有其山乎 時水沼縣主猿大海奏言 有女神 名曰八女津媛 常居山中 故八女國之名 由此而起也

秋七月(ふみづき)の辛卯(かのとのう)の朔甲午(きのえうまのひ)(AD88.07.04)に、筑紫後国(つくしのくにのみちのしりのくに)の御木(みけ)に到りて、高田行宮(たかたのかりみや)に居(ま)します。時に僵(たふ)れたる樹有り。長さ九百七十丈(ここのほつゑあまりななそつゑ)。百寮(つかさつかさ)、其の樹を蹈(ほ)みて往来(かよ)ふ。時人(ときのひと)、歌(うたよみ)して曰(い)はく、

阿佐志毛能(あさしもの) 瀰概能佐烏麼志(みけのさをばし) 魔弊菟耆瀰(まへつきみ) 伊和哆羅秀暮(いわたらすも) 瀰開能佐烏麼志(みけのさをばし)

朝霜(あさしも)の 御木(みけ)のさ小橋(をばし) 群臣(まへつきみ) い渡(わた)らすも 御木(みけ)のさ小橋(をばし)

爰に天皇、問ひて曰はく、「是(これ)何(なに)の樹(き)ぞ」とのたまふ。一(ひとり)の老夫(をきな)有りて曰さく、「是の樹は歴木(くぬぎ)といふ。嘗(むかし)、未だ僵れざる先(さき)に、朝日の暉(ひかり)に当りて、則ち杵嶋山(きしまのやま)を隱しき。夕日(ゆふひ)の暉に当りては、亦、阿蘇山(あそのやま)を覆(かく)しき」とまうす。天皇の曰はく、「是の樹は、神(あや)しき木なり。故(かれ)、是の国を御木国(みけのくに)と号(よ)べ」とのたまふ。丁酉(ひのとのとりのひ)(AD88.07.07)に、八女県(やめのあがた)に到る。則ち藤山(ふぢやま)を越えて、南(みなみのかた)粟岬(あはのさき)を望(おせ)りたまふ。詔(みことのり)して曰はく、「其の山の峯(みね)岫重疊(くきかさな)りて、且(また)美麗(うるは)しき甚(にへさ)なり。若(けだ)し神其の山に有(ま)しますか」とのたまふ。時に水沼県主(みぬまのあがたぬし)猿大海(さるおほみ)奏(まう)して言(まう)さく、「女神(ひめかみ)有(ま)します。名を八女津媛(やめつひめ)と曰(まう)す。常に山の中(うち)に居(ま)します」とまうす。故(かれ)、八女国(やめのくに)の名、此に由りて起(おこ)れり。

筑紫後国は後の筑後国、吉備前国、中国、後国のようなわけ方と注されている。御木は和名抄の筑後国三毛郡、旧福岡県三池郡、大牟田市であるが、御木は次の歴木を指す。”み”は神の意をあらわす古語、高田行宮は大牟田市の中部の歴木(三池町高泉:地図)と注される。一丈は3m強で970丈で約3000mの巨木、杵嶋山は佐賀県側の多良岳(地図)、これを隠し、その影は阿蘇山を覆ふほどの高さであった。筑後風土記、三毛郡、肥前風土記、佐嘉郡の条にも類似の大樹伝説があると注されている。百寮を”つかさつかさ”と訓じている。倒れたこの木は巨樹であり、小橋などとはとんでもない、3kmの長さであれば幅は2/50としても120mにはなる。これはもう天橋立とみるほかあるまい。阿蘇、雲仙、桜島と火山と湧き出る赤や青や白い温泉、山に火を吹かせ、熱水を地下から吹かせる神々が降昇する巨樹が、かつてここにあった。これを昇ることの出来る人間もいたのかもしれない。聖なる地であり、そこに行宮を設けられた。”をばし”の”を”は小ではなく、谷をかこむ山の峰つづき、小高い丘をいふ、峰は、木の秀(ほ)つ枝(え)の上に夂があり、夂は上から降臨する形、その木の上に神霊が下ること、神霊の降臨する山(字訓)のことである。”をばし”は丘のような橋と思はれる。かつては天に至った樹であるが、今は、天皇のみもとに、僵は倒れ仆(ふ)すこと、群臣がその樹を蹈みて往来する、と天皇の権威を土地の百寮、群臣たちに示された。それにしても丘のやうな橋だな、といふべきか。巨木といっても、実際は縄文杉(樹高30m、幹周16m)で幅約5mくらいが最大であり、内地の歴木の最大幅は小橋くらいが適当とされたのであらうか。百寮、群臣といふ以上、かなり広範囲の地域から高田行宮に詣で来た、あるいは、その地で従った豪族が結構いたことになる。かなりの重要拠点であったとせねばなるまい。

八女県は和名抄では筑後国上妻郡・下妻郡、筑後市・八女市あたり、藤山は久留米市藤山付近の山(地図)、粟岬は未詳とある。岬を”さき”と訓じており、細く突き出しているところ、わが国では海に突き出しているところ(字訓)であり、見ている方向とあはない。岬は中国では両山の間、わが国では両水の間のところをいう(字統)、藤山の南となれば、矢部川と広川の間、八女市あたりか?粟は穀物の総称として用ゐられ、よく茂っていたともとれる。”おせる”は上から望見すること、国見と同じく目の呪力により威力を行使すること(字訓)。山の峯とは、清水山、飛形山、男岳、女岳、高峰、発心山等の峯、岫”くき”は山の岩穴、峯が重なり岫が畳こまれ、見事なまでに美しいのは神がその山に居られるからであらう。水沼県は筑後国水瀦郡、大川市(地図)、和名抄では美無万と訓じている。水沼君は宇佐と同じく宗像三女神を祭り、元来は左座が宗像氏、右座が水沼君とされた(書紀巻1)。海人族安曇氏の系統である。「筑後川を大川と呼び、現・大川市は日田からの矢部川〈元は八女川とも〉を下る木材の集結地でした。阿曇の末裔である海人・水軍集団がここに住みつき、川を遡り木を伐り造船をしたのでしょう(有明海の龍宮から佐賀平野をみる、合田 博子、兵庫県立大学環境人間学部教授)」 有明海の潮の干満差と流れ込む川の関係が独自の風土を形成していた。「世田姫、与止日女(水を制する二つの珠の呪術をもつ女神)は川の水を操作する女神ですが、干満の激しい有明海では、満潮の時、海水に押し上げられた真水のアオを貴重な農業用水や飲用水として取水しました。龍宮の姫である豊玉姫から山幸彦にもたらされ、海幸彦を従わせた二つの珠の存在があります。それを満潮の潮に乗って上流まで来た豊姫を介して入手し、荒ぶる石神から和魂となった与止日女が、川のみでなく海をも制御する二つの珠の持ち主となったのでしょうか。それこそが、有明海沿岸の佐賀平野と河上とのつながりの中で創られ信仰された、地元の環境に即した独自の「水の伝説・神話」体系だと考えられます(前掲書)」。海彦、山彦における龍宮の舞台ともされている(書紀巻2)。海岸側にあたる猿大海が山中の女神、八女津媛を紹介する形となっており、両者間には友好関係があったとておかしくなからう。八女津媛も八女の媛といふことで地名を表すにすぎない。矢部村大字北矢部字神ノ窟(地図)に郷社八女津媛神社がある。神社の創建は養老三年三月(AD719年)と言はれ、古来木の産地、水源の女神として崇敬されてきた。これは相当由緒ある地であった。それにしても、この物語では女王が多い。

古代の有明海は、かなり内陸部に入り込んでいたやうで、台風や大雨で筑後川の運ぶ土石流や阿蘇山の噴火の火山灰が流入し、海岸線がだんだん後退して、独特の干潟が形成されたやうである(有明海と筑後川の歴史と文化、大矢野栄次、久留米大学教授)。水沼といふくらいで、一行にとっては、陸路よりは、船を用ゐることが便利であったと思はれる。

八月 到的邑而進食 是日 膳夫等遺盞 故時人號其忘盞處曰浮羽 今謂的者訛也 昔筑紫俗號盞曰浮羽

八月(はつき)に、的邑(いくはのむら)に到りて進食(みをし)す。是の日に、膳夫等(かしはでたち)盞(うき)を遺(わす)る。故、時人、其の盞を忘れし処を号けて浮羽(うきは)と曰ふ。今、的(いくは)と謂ふは、訛(よこなばれる)なり。昔(むかし)筑紫の俗(くにびと)、盞(うき)を号けて浮羽(うきは)と曰(い)ひき。

的は筑後国生葉郡、うきは市(地図)、和名抄では以久波と訓じている。筑後川を遡り、浮羽(地図)に至る。”をす”は、飲む、食う、身に着つける(字訓)こと。膳夫は宮中の食膳を掌るものであるが、柏の木の葉に食物を盛って用ゐたことにはじまり、祭祀に参加する要職であった。盞”うき”は酒盃のこと。逸文筑後風土記によれば、天皇が、「朕(あ)が酒盃(うき)はや」とのりたまひ、宇枳波夜(うきはや)の郡となったようである。

十九年秋九月甲申朔癸卯 天皇至自日向

十九年の秋九月(ながづき)の甲申(きのえさる)の朔癸卯(みづのとうのひ)(AD89.09.20)に 天皇(すめらみこと)、日向(ひむか)より至(かへりいた)りたまふ。

日向の高屋宮から纒向日代宮に帰着と注されるが、浮羽から高屋宮に行くのは非現実的。高屋宮霧島説なら意味不明となる。浮羽から豊前の長狭行宮へ出て、来た途を帰るのが自然であらう。酒盃はどこに?で結末する巡行とは何か?半島との玄関を固める福岡方面への巡行なくして帰還するなど、なんとも腑に落ちぬ展開である。

2007.02.28 修正及び以下追記 2019.12.02

景行天皇の七十七王

「記」は早い時点から倭王権が地方に伸張してゆく様を記してきた。

神武天皇の政権は、土地の有力者と婚姻関係を結び、「あがた(県)」直轄地とし、御子から「ひつぎのみこ(太子)」を定め、その他の子を「わけ(別)」として拡大する「あがた」の「うし(大人)/ぬし(主)」とした。それらは、「倭六御県(やまとのむつのみあがた);磯城(師木)・十市・高市・葛城・山辺・曾布」から始った。「記」は、欠史八代の時代に、太子以外の御子やその子孫を別、王、君あるいは各地の臣・連・稲置・首の祖として配してきた経緯を記述してきた。開化天皇の時には、この婚姻は丹波に及び、春日、山代、近江、若狭方面、伊賀、伊勢、美濃、尾張方面、播磨、但馬、吉備方面に拡大したとしている。

一方、「紀」は、それらには触れず、崇神天皇の時代の四道将軍の北陸、東海、西道、丹波への派遣以降に展開が始ったかのごとき印象を与へている。また、大物主神との和解が成立し、任那からの朝貢があり、国としての体裁が整ったとし、 垂仁天皇の時代に、神宝事件を通じて出雲、鳥取に支配が及び、新羅との往来により但馬や敦賀方面への関心の高まりを記していた。

これらの拡大には、職能集団を「部」として組織することにより分業が進展し、直轄地における収穫や従属民の管理が伴い、連、稲置、首の姓が導入され、統治の仕組みが整備されることになった。地方の有力な豪族が傘下にはいれば、国造としてその地を治めしめ、中央に出仕すれば臣の姓を付したのであらう。

「記」は御真木天皇(崇神天皇)に関して、男の弓端の調、女の手末の調の貢納に言及し、また、潅漑による水田耕作を奨励し、民が豊になったことから、「初めて国を治める御世」となったと記した。また、本牟智和気王に関連し、木(紀)、針間(播磨)、稲羽、旦波(丹波)、多遲麻(但馬)、淡海(近江)、三野(美濃)、尾張、科野(信濃)、高志(越)へのルートが開けていること、出雲の大神との和解(出雲への進出)が為されたこと、また、石棺を作る部民、埴輪を作る部民(後の古墳造営の職能集団)の組織に言及し、「うちつくに」が安定をし、豊になったとし、出雲以西、東海以東への遠征が視野に入ったといふ印象を与へた。

「記」は、景行天皇の御世に、「七十七王は悉に国国の国造、また和気、また稲置、県主に別けたまひき」と記した。「紀」は、「夫れ天皇の男女、前後并せて八十の子まします。然るに、日本武尊と稚足彦天皇と五百城入彦皇子を除きての外、七十餘の子は、皆国郡に封させて、各其の国に如かしむ。故、今の時に当りて、諸国の別(わけ)と謂へるは、即ち其の別王(わけのみこ)の苗裔なり」とした。

「わけ」といふは、「すめらみこと」の血統を「別け」ること、豪族の主におき和親を図るものであらう。倭政権側からの仕掛けであらうが、豪族の側からも女(むすめ)を妃として、この「わけ」を得やうとした。そこで大きな魅力となったものは、耕作の技術、稲や稲種の管理、土木器具・農具製作、潅漑技術を導入することであったらう。つまり、倭政権は、衣食住における外来の技術を取り込み、「部」に蓄積し、これを武器として妃を取り込んだやうにみえる。この手法は、大国主命と少彦名命の手法を踏襲していやう。それは、天の稲を地に広め、豊かな国(葦原瑞穂の国)を造るといふ、天孫降臨の主旨にもみられる。神武天皇以降では、戦によって平定、併合をしていったやうな印象は薄い。

景行天皇と熊襲

十二年条に、「熊襲反之不朝貢」とある。また、直人県、火国造、子湯県、諸県、熊県、八代県、高来県、水沼県が記されている。

この時すでに県があったものか、後世の県の概念を当てはめたものか、頭が混乱する。反き朝貢せずとなれば、それまでは従ひ、朝貢していたことになる。もし、さうでなくば、征して討つことになるが、「幸す」とあり、敵地を巡幸することはありえない。つまり、国造が居る内国であり、県(直轄地)もある地で反くとしなければ、意味をなさなくなる。

風土記は「記紀」の記述に従って土地の由来を記すことが多く、どこまでオリジナルな伝承とみてよいかわからないが、肥前国風土記によれば、崇神天皇の治世に、肥君等の祖・健緒組(たけをくみ)を派遣し、峰の土蜘蛛・打猴(うちさる)、頸猴を伐ったとし、また、健緒組が白髭山で宿営すると空に火が出てて白髭山まで落ちて消え、そのことを天皇に報告したとしている。

先代旧事本紀、国造本紀には、宇佐国、火国、阿蘇国では、景行天皇以前に国造が定められていたとされる。大隈国、薩摩国は、景行朝に平定されたとし、豊国、筑紫国、末羅国では成務朝、日向国では応神朝に国造が定められたとしている。

宇佐国造

神武朝

高魂尊(たかみむすひのみこと)の孫の宇佐都彦命(うさつひこのみこと)

火国造

崇神朝

志貴多奈彦命(しきたなひこのみこと)の子の遅男江命(ちおえのみこと)、大分国造と同祖

阿蘇国造

崇神朝

神八井耳命(かむやいみみのみこと)の孫の速瓶玉命(はやみかたまのみこと)、火国造と同祖

これは、「記」の設定とは異なる。「記」では、景行天皇が西方の豪族の女(むすめ)を娶り、その御子達が、「東西(ひむがしにし)の荒ぶる神、及び伏(まつろ)はぬ人等(ひとども)を平(ことむ)けたまひき」としており、平定は終はっていなかったことになる。ただ、神武天皇記の末に、「神八井耳命は【意富臣、小子部連、坂合部連、火君、大分君、阿蘇君、筑紫の三家連、雀部臣、雀部造、小長谷造、都直、伊余国造、科野国造、道奧の石城国造、常道の仲国造、長狹国造、伊勢の船木直、尾張の丹波臣、島田臣等の祖なり」とあり、東征直後から始まり、何時の時点にそれらの地へ子孫が進出していたのかは不明であるが、九州にも勢力を築いたとならう。

「記」では、成務記に、「建内宿禰を大臣として、大国小国の国造を定めたまひ、また国々の堺、また大県小県の県主を定めたまひき」とあり、「紀」では、成務紀五年条に、「諸国の令して、国郡に造長を立て、県邑に稲置を置つ。並びに盾矛を賜ひて表とす」としている。つまり、成務天皇の世になり、西国・東国の平定のメドがたち、これまでの場当たり的な県や稲置や国造を、ある種一定の基準を設けて再編成することができたのであらう。景行天皇は内つ国を幸されたものか、外の国を平定されたものか、困惑する。

高千穂や吾田(あた)は、そもそも皇孫が降臨され、生育された地であり、天を襲した(引き継いだ)地であり、故郷である。神武天皇以降の倭(やまと)政権が、この地に残してきた先祖の子孫といかなる関係を保ったものか?火酢芹命(火照命)、いわゆる海幸彦が山幸彦の守護人(俳優の民;俳人;狗人)となり、阿多(あた)の隼人の祖とされた。守護とは、邪霊を祓うこと、警護、警備であり安全を保つ役割、俳優(わざをき)とは、神前で滑稽を演じ神を楽しませること(神楽)である。隼人は、元来、天皇の近衛、近親である。

また、反く者を、賊、残賊、眷属、土蜘蛛、渠師、八十梟帥とし、野蛮人のごとき印象を与へている。何故ここまで貶めた表現をせねばならなかったのか?「くまそ」の「くま」は神への供え物、「奠」でもあり、「そ」は襲でもあり、神に米を供しその霊を受け継ぐ、いわゆる大嘗を連想させる「ことば」とも思はれやう。

日向、高千穂、笠沙、阿多(吾田)

高千穂については、神代下の国譲り一書第二(書記巻二)末でみたやうに、日向の国臼杵郡の高千穂山説と日向の国曽於(そお)郡の霧島山の二説があった。国生みでは九州は四面(白日別「筑紫」、豊日別「豊」、建日向日豊久士比泥別「肥」、建日別「熊曾」))の筑紫島とされ、大宝律令に際して西海道に再編され、それぞれ筑前国・筑後国・豊前国・豊後国・肥前国・肥後国となり、熊曾は日向国となり、大宝二年(702)に薩摩国、和銅六年(713)に大隅国が分離されたやうである。皇孫が降臨された地は、 「記」によれば、「竺紫日向之高千穗之久士布流多氣」とされ、日向の命名は、「紀」によれば、景行天皇紀の「幸子湯縣 遊于丹裳小野 時東望之 謂左右曰 是國也直向於日出方 故號其國曰日向也」による。日の出る方向に直に向ふであり、朝日を迎へている。漢籍に秀でていた知識人達が、朝日を迎へ夕日を見送るのが天子、そして「天子南面す(天子は陽光をうけて座す)」を念頭におき、朝日を迎へ、夕日を送る皇孫が政(まつりごと)を行ふイメージを付したものであらう。

日向国風土記によれば、それは、「ちほ」の「くし(じ)ふ」といふ「たけ」の地。「たけ」とは峰、嶺のこと。臼杵郡智鋪郷の伝承で、大鉏、小鉏といふ者の助言に従って皇孫が稲穂を籾にして空に投散すると、薄暗かった天空が昼夜に分かたれたといふ。「記紀」にはない伝承であり、記紀ではすでに神代のはじめに昼夜は分かたれており、昼夜の別がなくば稲は育たないのであり、意味不明な伝承となっている。すでに山中に千穂が育成しているとなれば、高地で栽培可能な品種に改良されていることになり、高天原の斎庭の稲を地上に降ろす前に収穫されていることになり、なんともさまにならない。「くは」は土蜘蛛といふより、ある種の農業神と思はれ、皆既日食の暗冥からの回復を大鉏、小鉏が為したやうな伝承を、風土記編纂に際して、皇孫に置き換へたとでも考へたくなる。。

「くし(じ)ふ」は、記紀では、「くし(じ)ふる」とされ、槵生あるいは槵とされ、奇し(霊妙)の意味に釈されている。しかし、塵袋によれば、韓国から持ち帰られた栗の木のことで、珍しかったのであらう、俗語で「くし」は區兒、栗といふが土地の伝承とする。

これらの伝承を有する地を皇孫降臨にふさわしい処とみなしたとも考へたくなる。

問題は、「記」の「此地者向韓國眞來通 笠紗之御前而 朝日之直刺國 夕日之日照國也 故此地甚吉地」の解釈である。「韓國に向ひ、笠沙の御前に眞來通(まきとほ)りて」と訓じられるが、眞來の意味が不明となっている。「記」では万葉仮名である場合には「○×二字、音を以てす」のごとく注される。ここでは音の指定がないため眞來は漢語であり、漢典によれば、「実在、确(確)実」の義とある。これにしても意味は判然としないが、「此の地は韓国に向ひ、確実に笠沙の御前通じ」朝夕に日が刺し照るとするならば、この地は海沿ひとならう。笠沙から向かう韓国となれば、沖縄、中国方面となる。中国では会稽の東の海中に国が有り、呉の太伯の子孫を称する倭人が居ると思はれていた。呉越の戦いから逃れた越人が移住してきたともされる。晋書、巻97、四夷伝、倭人(HP)には、「魏の時に至り、三十國と好(よしみ)を通ずこと有り。戸有ること七萬。男子に大小無く、悉く黥面文身(顔と身体に入れ墨をする)。自ら太伯之後と謂ひ、又、上古に中國に使し詣でて言ふに、皆自ら大夫を稱す」とある。

此地は峰を想定していたのことからすれば、海沿いでは、前文とつながらなくなる。 本来は海の彼方から天降りした族であるが、山上に天降るといふ伝承に合致させるために、高千穂を選んだとでも考へたくなる。

一方、「紀」では、「天降於日向襲之高千穗峯矣」 「膂宍之空國 自頓丘覓國行去・・・到於吾田長屋笠狹之碕矣」とした。

日向襲は景行十三年五月条の襲国であり、かつての「記」の建日別「熊曾」に当る。韓国を空国、眞來(まき)を覓(まぎ;求める)として笠沙に至らしめた。日向の国曽於(そお)郡の霧島山説の依るところである。、塵袋によれば、贈於郡の高芽穗の槵生峯に降り、薩摩國閼駝郡竹屋村に移ったと風土記にあるとしている。

日向国風土記逸文(釋日本紀 卷八(HP)) 卜部兼方 (うらべかねかた) の編。父兼文が文永元(1264) 年または建治元年 (1275) に前関白一条実経らに講義したときの説をもとに,『日本紀私記』などの平安時代の注釈書を参照して編集。

日向の國の風土記に曰く、臼杵の郡内、知鋪の郷は、天津彦火瓊瓊杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)、日向の高千穗の一の上峯に天降りたまふ。時に、天暗冥にして、夜晝別たず、人物共に通じて物なり(通物;物の理人情に通暁する)。また、別ち難く茲に、土蜘蛛有りて、名を大鉏(おほくは)・小鉏(をくは)と曰ふ。二人奏(まう)して言(まう)さく、「皇孫の尊、御手を以て、稻千穗を抜きて籾と為し、四方に投げ散らしたまはば、必ず開晴すること(天がだんだん開けて晴れ渡る)を得む」と。時に、大鉏等が奏す所の如く、千穗の稻を搓(ても)みて籾と為し、投散す。即ち、天開晴、日月照り光りたり。因りて晑(あかるい?)千穗二上の峯と曰ひき。後の人、改めて智鋪(ちほ)と号(なづ)く。

(釋日本紀 卷八)(HP)

千穂と號すは、皇孫高千穂二上の峯に天降りたまふ時、天暗くして晝夜別れず人物道を失ひ、而して人有りて奏(まう)して言(まう)さく、「皇孫、御手を以て稲千穂を拔きて、四方に投散せば、必ず開晴を得ん」、云云。奏すが如く投散せば、即ち天は開晴て日月照り光りたる。囙(より)て高千穂二上の峯と曰ふ。後人改めて智鋪と號する。之の由風土記に載す。襲の字は山襲ひ重なる義なり。高字は峯高く峙(そばだ)つ心たり。槵月は天降りしたまふ時、月暗朦にして是奇異の義なり。

「万葉集註釈 巻十」(HP)鎌倉時代の注釈書。仙覚著。十巻。文永六年(1269)四月二日の成立。

多可知保乃多氣(たかちほのたけ)

日向にあり、風土記に云ふ天津彦々火瓊々杵尊、天磐座(あまのいはくら)を離れ 天八重雲(あまのやへくも)を排(をしひら)き、稜威(いつ)の道を道別々(わきわき)而(て)日向の髙千穂二上(ふたかみ)の峰(たけ)に天降り給ひし。時に天暗冥(あむめい)にして(くらくして)晝夜(ひるよる)別けず、人物(ひともの)道を失ひ 物の色別け難し。茲土蜘蛛あり 名を大鉗小鉗と曰ふ二人に奏して言く、「皇孫(すめらみこと)の尊(みこと)、尊(うづ)の御手を以ちて、稲千穂を秡(はら)ひて 籾(もみ)と為し、投げ散らさば四方開晴を得む」とまうす。時に大鉗等奏す所の如く槎(ぬい)て千穂稲をして籾と為して 投げ帚き散らせば、天は開時し、 日月光を照らし、囙(因;よ)りて高千穂の二上の峯と曰ひき。後の人、改めて知鋪(ちほ)と号く。以上

*日向国風土記「天孫降臨」は改竄されたものか?(HP) に、大鉏、小鉏の伝承が皇孫の伝承に改竄されたとみる論点が記されている。また、「ちほ」は千穂の意味であったものが、郷名とする際に、智鋪とされたのであらう。

塵袋 第二 23/38(HP) 鎌倉時代中期、文永末年から弘安4年(1274年-1281年)のころ成立といわれる問答体で書かれた片仮名書きの類書

日向國ニ韓槵生村(カラノクシフノムラトイフ)所アリト□キ。コノ所ニ木槵子ノ生ヒタリケル欤如何。槵生トカケルハ木槵ノ樹ノ生ヒタルニハ非ス。栗生ヒタル心ナリ。コノ所ニ小栗生ゝシ昔シ哿瑳武別(カサムワケ)ト云ケル人、韓国(カラクニ)ニワタリテ、辻ノ栗ヲトリテカヘリテ、ウヘタリ。此ノ故ニ槵生(クシフ)ノ村ト云フナリ。風土記云、俗語ニハ栗ヲ謂ニ區兒(クシ)ト為ス。然則、韓槵生村(カラノクシフノムラ)者(ト云フハ)、蓋□韓栗林(カラノクリハヤシ)ト云欤ト云ヘリ。

塵袋 第六 9/34(HP)

風土記ノ心ニ曰クハ、皇祖裒能ノ忍耆(ヲシキ)命(ミコト)、日向ノ國贈於(ソヲ)ノ郡(コホリ)、高芽穗(タカチホ)ノ槵生(クシフ)ノ峯ニアマクタリマシテ、コレヨリ薩摩國閼駝(アタ)ノ郡ニ竹屋(タカヤ)ノ村(ムラ)ニウツリ給テ、土人、竹屋守(タカヤノモリ)カ女(ムスメ)ヲメシテ、其ノ腹(ハラ)ニ二人ノ男子ヲマウケ給ケルトキ、彼ノ所ノ竹ヲカタナニツクリテ、臍ノ緒(ホソノオ)ヲキリ給ヒタリケリ。ソノ竹ハ今モアリト云ヘリ。此ノアトヲタヅ子(ネ)テ、今モカクスルニヤ。皇孫瓊々杵尊が娶った女(むすめ)は、「記」によれば、笠沙の御前の神阿多都比売(かむあたつひめ)、「紀」は吾田の長屋の笠狭碕の鹿葦津姫(かしつひめ)としている。天神の大山祇神がこの地で生んだ女(むすめ)であり、阿多(あた;吾田)といふは、その田が自分のもの、その田の比売とならふ。つまり、皇孫は阿多(吾田)、笠沙を生活の拠点としたのであらう。高千穂といふ名は穂が充ちるイメージであるが、膂宍の空国(土地がやせ実りのない国)であれば、高天原の斎庭の稲を降ろし葦原豊瑞穂国とする意にはそふべくもなく、不毛の丘を越へて、吾田の長屋の笠狭碕へやって来たとする。

東征を挙行するには、相当の富の蓄積を要し、それを導くやうな勢力の協力がなくば、実現すまい。富の形成には交易が不可欠であり、古代に於ける大量の物資の運搬は陸路では困難であり、船による。河川、湖沼、海における航路を制する民でなくば、大きな富を形成することは難しい。 吾田での耕作、有明方面にも宇佐方面にも通じる笠沙の地の利を生かした交易での富の蓄積をなしたのが天孫族とみる説が合理的であらう。海上のみならず、陸、山を越へて、火国や宇佐国にまで影響力を行使しうる力を有していたとみるべきでもあらう。

降臨は山岳に限るといふ観念に合致させるために、膂宍の空国の山を高千穂と命名して、降臨せしめたのかもしれない。すでにみたやうに、海の水平線の彼方からの来訪も降臨とするなら、かやうな命名の必要はなかったのかもしれない。

南の島々を経由してきたものに馬の轡(くつわ)のやうなものやモミを選別する箕(み)があった(日本の古代2 森浩一編)。南西諸島ではその轡をオモゲーといい、金属製ではなく堅木と紐でできており、それを付ける馬は人の背丈より低い小形馬で、農耕や運搬に用ゐられたといふ。「日本の小形馬は中国の四川・雲南から華南一帯を原郷とし、縄文後期から弥生時代にかけて江南沿岸から九州、黒潮海域、朝鮮半島南岸などへ入ったものらしい。中形馬は弥生時代から古墳時代にかけて、大陸から中央アジアのタルバン系の血をうけた蒙古馬が導入されたものだという(前掲書)」。中形馬の頃には金属製の轡が出現しており、軍馬として用ゐられたやうである。

竹や滕で作られた箕も当初は円形(丸口)の箕であり、焼き畑農耕、イモ、雑穀の収穫調整用具として使はれたものとみられている。農作業のみならず工事用に用ゐられたU字(片口)の箕は、轡と同じく導入されるのであるが、この箕は元々製炭現場での粉炭のふるい落とし木炭を移しかえに、丸口箕では不便であることから考案されたといふ。この木炭とは製鉄用のものであり、製鉄技術とともに伝来したさうである。

笠沙にオモゲーや丸口箕を用ゐた農耕が伝はった頃には、最先端の技術であったらう。しかし、景行天皇の頃では相当旧来となっていたやうである。「稲や鉄が伝わり、中・大形馬が導入されるころからヤマトが著しく変わり始め、和船の発達のころにはいっそう変化して、はるかな原日本に対してこれが日本かとまごうようなヤマト日本になってしまった」、「琉球・ヤマト両文化の接点に近い南部九州の文化構造の特徴すなわち表層はヤマト的であるが、基層は琉球的であるという特異性も注目される(前掲書)」。

「すでに弥生時代いらい、北部九州や本州からの新しい日本の胎動の影響をうけていたいたにもかかわらず、南部九州の隼人たちが、7世紀後半から8世紀前半にかけて、幾度となく朝廷に反抗したのは、じつに根っこの深い非日本のなせるわざであった(前掲書)」 といふ。

大山祇神

「記」によれば、水戸神(みなと、河口の神)である速秋津日子神と速秋津比売神の二人が、波の沫や表面、分水嶺、潅漑、風、木、山、野の神々を生んだといふ。これらの現象が一括のものとして捉へられ、そのなかの山の神を大山津見神としている。「紀」においては、本文では、だういふことか、大山祇神への言及はない。一書第六に至って、伊弉諾尊と伊弉冉尊が生んだ「山神等を山祇と号(まう) す」とある。一書第七では、陰を焼いて伊弉冉尊を殺した火神の軻遇突智を、伊弉諾尊が十握剣で三段に斬った一段を大山祇神としている。これは第六の斬った剣からしたたる血の一部が神となった闇山祇でもあるともする。また一書第八では、伊弉諾尊が軻遇突智を五段に斬り、五山祇となり、その第一を大山祇としたともある。火を分断した火、あるいは火花に大山祇神をみ、日や月の光を補完する関係におく意向が働いたのかもしれない。

大山祇神が、ここでは、阿多に居(ま)しますが、 大山祇神は各所に居し、祭祀する神社が全国に多数ある。その首は、瀬戸内海の御嶋(大三島)、伊予国 越智郡に鎮座する大山積神社(大山祇神社)である。山の神であるが、なんと海中の島に居します。

伊予国風土記逸文によれば、風土記編纂時には、大山祇神は仁徳天皇の御世には、すでに、山の神のみならず、百済から渡来した神でもあるとみられていたやうだ。「乎知の郡。御嶋。坐す神の御名は大山積神、またの名は和多志大神なり。是の神は、難波高津に御宇しめしし天皇の御世に顕れましき。此神、百済国より度り来まして、津国の御嶋に坐しき。云々。御嶋と謂ふは、津国の御嶋の名なり」とある。

瀬戸内海にも進出しており、大山祇神社の由緒書には、「御祭神は大山積大神一座で、天照大紳の兄神に当らせられる。またの名を吾田国主事勝国勝長狭命(大山積神の擬神体)と称し、女木花開耶姫尊を瓊々杵尊の后妃として国を奉られたわが国建国の大神であると同時に、和多志大神と称せられる地神・海神兼備の霊神であり、日木民族の総氏神として古来日本総鎮守と御社号を申し上げている。

神武天皇御東征にさきがけ、祭神の子孫・小千命が先駆者として伊予二名島(四国)に渡り瀬戸内海の治安を司っていた時、芸予海峡の要衝である御島(大三島)を神地と定め鎮察したことに始まると伝えられる(大山祇神社)」とある。

神武東征を導いたのは、鹽土老翁、椎根津彦ばかりではなかった。筑紫国の岡水門を訪れ、安芸国、吉備国に逗留し、船や糧を蓄積したやうで、その間には、播磨、摂津、伊予、讃岐、紀の豪族の動向を探り、協力者を募ったことであらう。

瀬戸内海の舟運(日本の古代2 森浩一編)

その第一期となるのは、弥生時代に西から東へと交易される鉄や銅といふ重要物質と、その見返りに東から西に交易された物資の移動とみられているやうだ。高地性弥生遺跡との関連で考察されている。「瀬戸内海の舟運は、波静かにみえて実は複雑な潮流や、かくれた暗礁になやまされる。まして、弥生時代の段階では、重要な物資が移動するたびに、水先案内や飲料水・食料の供給などを必要とする場面が多かったにちがいない。それに対応するために、高所に小さな集落を作って海上を見張ったのが、一見不便にみえた高地の遺跡であったと思われる(前掲書)」。瀬戸内海の御嶋(大三島)はその典型的な地とされている。「愛媛県今治市沖の芸予諸島にみられる。越智郡に属する大三島、大島、伯方島、岩城島、生名島などで判明しており、これらの島と四国の間は、潮流の激しい航海の難所として知られる来島海峡であり、北には因島など広島県の島々が並ぶ(前掲書)」。要衝地の一つであった。

この高地性集落といふ状況は水田耕作の進展、ヤマト政権の成立により変貌を遂げたともみられるやうだ。「米作り農業が生みだしてくる各地の政治的統合の働きが、瀬戸内海を移動する重要物資や人々にも、より広範な地域の統合体として対応し始めるからである。・・・倭国が百余国から三十国へと変化する中で、もはや、山頂の小集落で関係がたもてるような舟運よりも、はるかに大がかりな海運の時代への道を歩んでいた(前掲書)」とある。大山祇神の子孫小千命がここに眼をつけていたことにならう。瀬戸内海を船団を組んで東征するには、安芸、吉備、伊予、讃岐、摂津の海人との連携が不可欠であったらう。ところが「記紀」、特に「紀」においては、神武天皇の即位を紀元前660年と下方に設定したため、景行天皇までに730年強を要し、天孫族の海洋性はどこへやら、高天原から高千穂に降臨し、瑞穂の国を目指す族の側面が強調され、東征以降内国を平定する陸上の民のごとき印象を与へるやうになった。

景行天皇元年は AD71年、歴史的には奴国が後漢から金印を授与されたのがAD57年、倭国王帥升が朝貢したのがAD107年、卑弥呼が親魏倭王に任じられたのがAD238年。倭国が百余国から三十国へと変化するのは、倭国大乱の末、大乱の時期は、桓帝・霊帝の治世の間(AD146年 - 189年)とされており、小千命が活躍できるとするならば、2世紀末以降でなくてななるまい。歴史的には、晋の武帝紀、泰始2年(266年)に朝貢した倭人が邪馬台国壹與の時とされ、ヤマト政権の時代はこれ以降となり、小千命の活躍はもっとずれこむことになる。

魏志倭人伝によれば、 邪馬台国の時代、全国を検察する一大率があり、中国で地方行政を監督させる刺史のごときが国中にいたとしている。魏や晋の京都・帯方郡あるいは朝鮮半島の諸国と交渉を持ち、海外からの使節があれば港で文書や文物を検閲をして間違いが起こらないようにして女王に伝送したとしている。「女王國より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き、諸國を検察せしむ。諸國これを畏憚(いたん)す。常に伊都國に治(ち)す。國中において刺史の如きあり。王、使を遣わして京都・帯方郡・諸韓國に詣り、および郡の倭國に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遣の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず」とある。伊都国の女王の地位も高く、半島からの公式の使節であれば、ここで応接がなされ、検閲の結果が伝送されたのであらう。漢字が使へ、物品の検品や記録・保管、決済ができねばなるまい。

かやうなシステムが邪馬台国の後に土蜘蛛の時代に帰すなどは、江戸幕府を倒した維新政権が各地を戦国時代に戻すやうなもので、民族が滅ぼされる世界ならあり得るかもしれないが、我が国では想定しがたい。天武朝の「記紀」の編纂者達が、神代からの万世一系のストーリーを作る中で、先進の歴史を封印したことによらう。東征の出発地

「記」では、伊波礼毘古命は「高千穂宮に坐して」、東征を決断し、「日向より發たして筑紫に幸行でましき」とし、高千穂から豊国の宇沙、筑紫の岡田宮(一年滞在)を経て、速吸門で槁根津日子を海道の案内としたと記している。一方「紀」では、磐余彦(彦火火出見)尊は、いづこから発つかを記さず、速吸之門に至り、珍彦を得て海導者として筑紫の菟狭(宇佐)に至るとする。海神の女(むすめ)玉依姫が母であり、日向国の吾田邑の吾平津媛を娶っており、船で発ったとしており、津を有す海浜の邑を想定していやう。

「記」における高千穂宮からの出立が、臼杵郡の高千穂神社(HP)の地であるなら、この地にあって、船団を組んで東征に出るための富の蓄積と船の準備をするには難がある。「紀」が出立地を示さず、速吸之門から始めたのは、この問題を回避したのであらうか。宮崎の宮がそれに対応するものと思はれる。

神皇正統記(1339年~1343年、北畠親房;HP)に、「筑紫日向の宮崎の宮」におり、「舟楫(しうしふ)をとゝのへ、甲兵(かふへい)をあつめて、大日本州(おほやまとのくに)にむかひ給」ふとある。かやうな議論の展開がみられたのであらう。宮崎神宮は延喜式にみえない神宮であり、文献上で確認されるのは奈古神社(HP) の文書で、宇佐八幡宮の荘園の現地管理者として勢力を蓄へ鎌倉時代初期に日向北部、延岡で地頭職にあった土持信綱が、建久八年(1197)に皇宮屋(こぐや)を現在地に遷座したものとされる。宮崎神宮(HP)の由緒では、皇宮屋は狭野尊(神武天皇の幼名)が皇太子に即(つ)き政治をされた地であり、ここに神武天皇を祭祀されたのは、神武天皇の孫、健磐龍命(阿蘇神社のご祭神)としている。東征に際しては、宮崎から陸路北上し、湯之宮、甘漬、都農を経て、美々津の港から船出したとしている。

東征の戦勝祈願をしたとされる都農神社(HP)は、元来は大己貴命を祭祀する宮であるが、「『続日本後紀』の承和四年(837)八月朔の条に官社に預かったことが記され、同十年九月十九日の条に、無位から従五位下が授けられている。また『三代実録』の天安二年(858)十月二十二日の条には、従五位上の都濃神に従四位上が授けられた。『延喜式』(927)にも登載され、当時は、日向国第一の神社で、一の宮であった」とあり、「北の豊後国から、日向国に入る官道に沿い、日向国の四つの式内社中、最も北に位置すること、他国から船で日向国に入る場合、美美津に着くが、そこから官道を少し南下した所」といふ位置にあったことから、宮崎とこの地を結ぶルートが現実的とされたのであらう。また、 吾田の伝承を移すべく、吾平津媛をご祭神とする吾田神社を宮崎に創建したのかもしれない。阿蘇

景行天皇が各地の女(むすめ)を娶り多くの子をなしたことを「記」は伝へるが、筑紫に幸したといふ記述はない。すでにみたごとく、「紀」は「熊襲が反きて朝貢らず」、「筑紫に幸す」とし、豊前国長峡ー碩田国速見邑ー来田見邑ー日向国(襲国を平定)ー子湯県(日向国と命名)ー熊県ー葦北の小嶋(水嶋)ー火国ー高来県ー玉杵名邑ー阿蘇国ー筑紫後国御木(御木国)ー八女県(八女国)ー的邑に至り、日向より帰国したとする。的邑以北、かの筑紫の岡田宮方面には幸すことは出来なかったやうである。的邑から引き返し、阿蘇を経由して日向の美美津より乗船したと想定しているのかもしれない。 これらの地を「幸す」、つまり内国の県や邑に幸すことであり、倭政権に何時組み込まれたのかは定かではないが、阿蘇国の存在がそれを可能にしたのであらう。

筑紫風土記逸文によれば、阿蘇の中岳は地の中心に居す神の宮であり、頂上の霊沼は群川の源として崇められていたやうだ。『隋書倭国伝』(636年)に、「阿蘇山あり、其の石、故なくして火起こり、天に接する者、俗以て異となし、因って祷祭を行う。如意宝珠あり。その色青く、大いさ鶏卵の如く、夜は則ち光あり。いう魚の眼精なりと」とある。如意宝珠とは、「満珠干珠」のこと、阿蘇では国龍神がこれで池の大蛇を退治したといふ(肥後の山と歴史;HP)。

阿蘇火山の造陸、造山活動のすざまじさから、また、「地の中心」とする記述にもみられるごとく、この地には国土創生に関する伝承があったと推察できやう。海中や地中から火と溶岩が噴出し、天に登る高さとなり、湧きだした雲の彼方から大量の雨が下り、その頂に水を貯へ、麓を潤したといふやうな。いはば、天の下を造らしめた所の大神であり、火神であり水神でもあったらう。大山祇神が火から生じたとする伝承の背景かもしれないし、出雲国風土記が天下所造大神とするものかもしれない。

しかし、通常では、「阿蘇信仰の原形は、神霊池(噴火口)への火山信仰(託宣神(たくせんのかみ))と地域神(農業神)である阿蘇都彦(あそつひこ)・阿蘇都媛(あそつひめ)の信仰が合体し、祭神健磐龍命(たけいわたつのみこと)の出現によって完成したと考えられています(阿蘇ペディア(HP))」といふ風にみられるやうだ。これは、「記紀」の影響を受けて再編された伝承と思はれる。

「紀」では、阿蘇国の由来を、人と化して景行天皇の前に現れた二神、阿蘇都彦・阿蘇都媛によるとした。「阿蘇文書二」に引かれる肥後国風土記逸文(蔵書)でも、ほぼ同様の伝承となっている。筑紫風土記逸文からすれば、かつては、肥後国閼宗縣であったことになる。先代旧事紀、国造本紀では、神八井耳命の孫の速瓶玉命を崇神朝における阿蘇国国造としており、「紀」とは異なり、景行天皇の時にはすでに阿蘇国が存在していたことになる。いづれにせよ、阿蘇の由来は阿蘇都彦・阿蘇都媛に遡る。

阿蘇の神話では、阿蘇の火口はかつて湖であり、これを田畑にするため、外輪山の峠を蹴り裂いて水を流し、それを大鯰が塞き止めたのでこれを退治した神について語る。この神は、また、草木で壁を作ってその中で住むことや、「鬼八」や「火焚き神事」伝承にみられるごとく、高冷地における霜対策を講じており、集落の形成や治水、農耕を推進したとされる(肥後の山と歴史;HP)。後漢書倭夷伝に、「会稽の海外の東に魚是(鯷)人あり。分かれて二十余国と為す」とあり、魚是とは鯷で鯰のことであり、呉人に提冠の風俗があり、提冠とは鯰冠であり、呉からの渡来人が阿蘇に居たともみられるやうだ。

「あた」、阿多が「吾田」とするなら、「あそ」、 閼宗、阿蘇が「吾祖」であって不思議はない。吾祖都彦、吾祖都媛、「吾が 祖となる男女神」が原意とみることができやう。

しかしながら、残されている伝承は、 神武天皇の御子、孫に関する伝承となっている。「記紀」では橿原で即位して以降の御子が、東征前に存在するなど、時空が異なっており、頭が混乱する。

阿蘇郡誌によれば、 神武天皇の第一の御子、日子八井耳命が日向に残り、高知尾の熊代の邑に居り、阿蘇の東南隅の野尻に草壁の宮を営し、火口の大蛇を退治し、農耕を奨励したとする。ここでは、「紀」の神武即位年(BC660) と崇神天皇元年(BC97)の時代差を無視し、日子八井耳命は東征に際しては、日向に残りの留守を守り阿蘇への進出を託されたとしている。

神武天皇が橿原で崩御された(即位76年;BC585年)に、第二の御子、神八井耳命の御子健磐龍命が、西海鎮撫の命を受けたとする。日向の兒湯縣に至り、祖宗の霊を祭祀し、西海経営を祈願したとする。皇宮屋のことであり、宮崎宮、霧島の伝承が考慮されたのであらう。

野尻草壁宮を訪れ、日子八井耳命の女(むすめ)阿蘇都媛を娶り阿蘇都彦を名乗り、国土の経営に尽したといふ。また、健磐龍命の御子、速甕玉命(速瓶玉命)が、崇神天皇の御世に、阿蘇国の国造に任命されたともする。阿蘇神社(延喜式神名帳調査)の創建は、ご由緒によれば、「考霊天皇九年(BC282年)六月御子速瓶玉命に勅して大神を祭られたと伝へられ」とあり、速甕玉命が健磐龍命の子とすれば年代が合わず、健磐龍命を神八井耳命の数世孫、速甕玉命を健磐龍命の数世孫とする説が唱へられることになる。

日子八井耳命の子孫は阿蘇神社の社家、神八井耳命の子孫は阿蘇神社の大宮司家 となり、延喜年間の阿蘇大宮司を宇治友成と云ひ、山代の宇治といふことで、祖の健磐龍命は宇治より下向し、治水技術をもたらしたとするむきもあるやうだ。

九州においては、阿蘇神社は、宇佐神宮、宗像大社と並ぶ神社とされる。 倭政権は早くからこれら地に関心を寄せていた。

筑紫風土記逸文 (釋日本紀 卷十)(HP)

筑紫風土記に曰く、肥後(ひのみちのしり)の国閼宗(あそ)の縣。縣の坤(西南)の二十餘里に一つの禿山(あかはだやま)有り。閼宗の岳(たけ)と曰(い)ふ。頂に靈沼(あやしきぬま)あり。石壁、垣と為す。計して、縦は五十丈、横は百丈ばかり、深さは、或は二十丈、或は十五丈なり。淸潭(清く深い淵)は百尋(ひろ)、白綠(びゃくろく)を鋪(し)きて質とす。浪を彩(いろ)へて五色、黄金を組(ぬい)て間を分つ。天の下の靈奇(くしび)、茲(こ)の華に出づ。時々水滿つとき、南より溢れて、亍自川(白川)に流入せば、衆は真醉して死す。土人號して苦水と曰ふ。其の岳の勢たるや、天(あめ)に中して傑峙たり(立派に聳える)。四縣を包(かね)て基を開く。石を觸れ雲を興して五岳の㝡(最)となり、首して觴(さかづき)を濫(うかべ)て(起源となる)分水は、寔(實)に群川の巨源、大德、巍諒(大信)たり。人間の一奇有り形は杳々(やうやう)として、伊(こ)れ天の下に雙(ふたつ)なし。地心(地の中心)に居在(いま)す。故に中岳と曰ふ。所謂(いはゆ)る閼宗の神宮(かむつみや)は是なり。

阿蘇山火山防災連絡事務所(HP)

「世界最大級の大きさを誇るカルデラ(東西約17km、南北約25km、面積約350k㎡)の中に、今も噴煙を上げ続けている中岳を始めとする中央火口丘群(主に阿蘇五岳など)が存在します。

その中央火口丘群のことを”阿蘇山”と呼んでいます。

阿蘇五岳は高岳(たかだけ)、中岳(なかだけ)、烏帽子岳(えぼしだけ)、杵島岳(きじまだけ)、根子岳(ねこだけ)のことで、阿蘇山という単体の山はありません。 またカルデラの外側にはなだらかな火砕流台地によって”外輪山”が形成されており、 学術的にはこの外輪山まで含めて”阿蘇火山”と呼んでいます」とある。その成り立ちについては、

「現在の阿蘇山ができるはるか前に4回の大規模な噴火があったと考えられています。

約27万年前、約14万年前、約12万年前、約9万年前の4回です。 特に4回目の約9万年前の噴火は規模が大きく、その噴火による火砕流の堆積物が海を隔てた島原、天草や山口県でも確認されています。

ちなみに最も遠いところは山口県秋吉台で確認されています。またその噴火による火山灰が北海道東部で厚さ10cm以上の堆積物として今も残っています。

これらの噴火活動で地下の大量のマグマが地上に放出されました。その影響で地下に大きな空間ができ、それを埋める陥没が起きて、阿蘇地方に大きなカルデラが形成されたと考えられています。

カルデラ形成後の約7万年前から以降、カルデラ内に中央火口丘群が形成でき、今現在の大きなカルデラの中心部に阿蘇五岳が並ぶ阿蘇山の姿になりました」とある。

阿蘇郡誌(HP) 大正十一年郡長桐野森吉、郡視学赤城安熊兩氏によりて発案し、阿蘇郡教育会は委員十三名を設け郡内各小学校長全部の援助の下に、大正十五年に完成。第二編人文界にては阿蘇神社阿蘇家を中心とせる。

第二編人文界、第一章阿蘇の沿革、第一部上古時代(109/484)

茲に恭しく神典を閲するに、綿邈たる元始の期に、三神二靈相承けて造化の功を奏し、神孫大和の高天原を發して驛を日向の高千穂に駐めたまひしより三朝の神澤はあまねく筑紫の島にも充ちにけん。是時にあたり、彼の上古にわが阿蘇は日向の神都より程遠からぬ境にありしければ阿蘇の蒼生はつとに日向の皇化に浴し居たるならん。然るに神武帝大和に遷都せられし以來、神祖三朝の舊郷やうやう衰微に傾きたり。されば豐國火國の土蜘蛛或は熊襲の梟師等山賊士寇いたるところに跋扈しつゝ、所謂亂神姦鬼四方に出没して紛擾止まぬ世態となりぬ。斯れば大和わたりの賊徒ことごと服従し、白橿原美也の政事始まりし比にや神武帝の第一皇子日子八井命は西陣の留守うけたまはり日向に停り高知尾の熊代の邑に座しませしが、やがて阿蘇の東南隅にて日向の境上にのぞめる野尻の草壁に宮居せさせ給ひぬ。斯くて大蛇を血引原にはふり蛇骨を灰原にやきて彼の地方を戡定し蒼生を撫育し農耕を奨勵せさせたまひき。後世吉見明神とも草壁明神とも稱へ奉り其の恩威は阿蘇國にしき其の功德は西海にみちぬることは今なほ阿蘇社の三宮と齋かれ東肥の村邑いたるところに崇め祭られて神靈赫々たるに微して知るべきなり。

皇國紀元の始め方、神武帝第二皇子八井耳命の御子健磐龍命は柏橿原の朝七十六年西海鎮撫の命を承けて下向し給ひ日向の兒湯縣なる宮崎に降り茲に祖宗の神靈を祭り西海經營の成功を祈り給ひけむ。是より安賀多美田居を經て阿蘇にのぞみ、野尻草壁に至り吉見神の御女阿蘇都媛をめとり阿蘇都彦と號し漸時彼地に座ませしが、やがて波野の露草ふみ分けて舊火坑湖の東岸に出で給ひ坂梨の矢嶋に下り宮所とすべき位置を卜して宮地に居を定め給ふ。是より益城託摩より聴く池山麓のあたりにも往来し國土の經營に力を盡し給ひ創業の神德ながく神孫祭政の典範を垂させ給ひぬ。

第二節 國造時代

皇紀五百年代の後期なる崇神帝の朝には、大和の笠縫邑に第神の宮はじめて建てられ次いで大八洲に鎮座ませる天社国社の別も神地神戸の制も定まりぬるに、彼の健磐龍命の御子速甕玉命は阿蘇國造に任ぜられて此の國土を領し彼の火國碩田國及葦分天草などといふ國造等と相並び立ち祖宗の神靈を祭り且つは大孝を伸べ民心を導かれ彼の祭政一致の皇謨に基き?地を區劃し祠殿を經營して神德を仰ぎ皇化に服せしむべきは固より阿蘇に於ける國造施政の最大要務なりき。然れば速瓶玉命は神?の遺制に則り阿蘇の祭政を司り地方の農耕を勧め給ひしが其効なり名とげて平野の川上に岩隠れましましぬ。

皇紀六百年代のころ阿蘇の國には後世に語り續かるべき重大の事件ありし様もみえず、然れども皇紀七百年代にいたるまで阿蘇の東堺なる豐國直入の縣には彼の稲羽の川上なる石窟の土蜘蛛の如き、又は彌疑野の打猨八田の如き姦鬼ども甚多かりき。更に済南の隣境を顧れば益城なる朝來名峯の頸猨等の如き、又は玉杵名邑の津𩈧(颊)のごときもありき。又阿蘇の北境には日田乃女酋なども見えたり。特に熊襲の地方には八十梟帥等反服常なくして朝廷の征旅を勞せしことしばしばなりき。阿蘇國にも何時の頃よりか傳へけむ鬼が城、及び鬼塚など稱へ來つる地名あり、特に景行帝西狩し給ふや、阿蘇國の東北境上を過り後また阿蘇國の西北界隈にのぞまれしも深く阿蘇の谿谷に征駕を抂げ賜ふべき要なかりしが、實にや阿蘇國は今の阿蘇谷を中心として益城菊池より肥後の大部を占め又豊後日向の國中にわたり累世の神德四境に溢れて開化すこぶる早く進みたりけん。今なほ阿蘇の中通古城の地方に現存せる車塚或ひは圓丘のごとき古墳の點々たると古器物の多きにも微證すべきなり。

皇紀八百年に至り、熊襲の諸國亂れしに、仲哀帝の西征となり遂には神功皇后の征韓の偉略となりたり。折しも阿蘇大宮司の高宗惟人命は彼の住吉神高良神等と與に外征の雄圖にあづかりて頗る勲功を奏せられけり。甲佐社は其の母神の宮なる郡浦社及健軍社と同じく阿蘇社と稱し後世おほく神領をもたまはりて肥後の命神たるに至れり。・・・

諸社祭神御事𠪱(下)(HP) 10/164 埼玉縣神職會 大正元年十月

健磐龍命

・・・ 阿蘇の火山は、この神社の神山なりとせられ、 その活動異變は、この神の震怒によるものと信ぜられ、よりて神山の神變不可思議は、延いてこの神の威靈を高むるの機となりしも、もと本社は阿蘇國造の祖神として、いつき祝られたまへるもの・・・神八井耳命の後、すなはち健磐龍命の子孫の阿蘇國造たりしことは、古事記に神八井耳命、云々、火君、大分君、阿蘇君、云々等之祖也と見え、また舊事紀の國造本紀に、阿蘇國造瑞籬朝(崇神天皇)御世、火國造同祖、神八井耳命孫速瓶玉命、定國造と見えたるにて明らかなるなり。筑紫軍記に「神八井耳尊、この御子天健磐龍尊を筑紫に居置して、西戎の鎮守としたまふ。肥後國に下り給ひけるに、國神草部吉見命の御女阿蘇都姫を以て妻とす。その後速瓶玉命を産み給ふ。この子孫代々神職となる阿蘇氏の祖なり」とあるは、蓋し古傳を記したるものならむ。阿蘇氏世々この社に奉仕して、いはゆる大宮司の職に居る阿蘇氏、後に宇治朝臣を稱するに至りしは、その何故なるを知らず(阿蘇文書、阿蘇大宮司系圖、國造本紀考等)なほ阿蘇姫命の項をも參看すべし。

阿蘇神社

神武天皇

日子八井命

草部吉見神

國龍神 三宮

比咩御子神 四宮

新彦命 七宮

娶;彌比咩神 十宮

新比咩神 八宮

若彦神 九宮

(阿蘇神社社家)

阿蘇都比咩命 二宮

速瓶玉神 十一宮

娶;雨宮媛

火宮神

高橋神

惟人命 五宮

娶;若比咩神 六宮

(阿蘇大宮司家)神八井耳命

健磐龍命 一宮

綏靖天皇

金凝神 十二宮

欠史八代

神話の時代と東征の時代と崇神天皇の時代が直結する奇妙な展開に、随分頭が混乱し、やうやく一つの峰に辿りついた。

いわゆ欠史八代とする安寧天皇から開化天皇の時代が吹っ飛んだやうな展開である。この八代の歴史は倭(奈良盆地)における倭政権の確立、有力豪族を姻戚関係を通じて政権に取り込む過程であらう。

「記」においては、その間にも政権が各地に伸張する様を○×の祖となると記していたが、「紀」においてはそれが削除されていたことに疑問を抱いていた。「紀」では、 崇神天皇紀に至って、一転して、四道における平定、半島との往来の記述が始る。この原因となるのは、「紀」が神武天皇即位を辛酉年(BC660)に設定したことによらう。その遠因は神代からの萬世一系のために、漢籍で知られているそれ以前のこの国の歴史を覆ひ隠すためであったらう。

当時の年代設定は、干支によるもので、60年で一巡し、その円循環が積み重なり昔から今に至るものであった。600年は、600といふ直線ではなく、同じ干支が10回重なるものであったらう。歴史が繰り返している感覚であり、干支が同じであれば、人間の記憶は曖昧なものであり、輪を取り違へていても気付かなくなる。

その干支に直線的な数字で年を記入した途端に、年齢的不自然さや、時代的不自然に愕然とすることになる。

岩倉紙芝居館 古典館 日本書紀 7-1 上田 啓之

.